Il prossimo anno cade il ventennale dell’ultimo film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut (come gioco di parole potrebbe anche essere tradotto in italiano con “occhi spalanchiusi”) che, oltre a essere l’ultimo film del regista americano, è anche una delle sue opere più pensate e tormentate: Kubrick chiude carriera e vita con un film su cui riflette per quasi trent’anni. Il film venne presentato come “tratto” o “ispirato” alla Traumnovelle (Doppio sogno) di Arthur Schnitzler. Alcuni critici americani si chiesero alla sua uscita cosa fosse mai venuto in mente al loro regista più impegnato nel riprendere una storia coniugale, di un racconto quasi sconosciuto, ambientato nella Vienna fin de siècle, e trasportarla, con un impossibile viaggio nel tempo, nell’America contemporanea. Ci si può immaginare che, dal paradiso dei registi, Kubrick sorrida ancora della patetica goffaggine di molti suoi connazionali, compreso Frederich Raphael, il suo sceneggiatore: misurarsi per immagini con la Traumnovelle è come fare un film su l’Amleto o sulle Baccanti. La novella di Schnitzler è una dei racconti più pregnanti e inquietanti del secolo scorso, tanto da lasciar senza parole Thomas Mann e far pensare a Sigmund Freud – forse in malafede – di trovare in Schnitzler un suo doppio letterario. E chiaramente Kubrick di tutto ciò era perfettamente consapevole, tanto consapevole da meditare e rimeditare sull’impresa. Più che “tratto” o “ispirato” alla novella, il film è un vero e proprio “corpo a corpo” fra un grande regista e un capolavoro letterario. Confronto cui raramente, in pochi casi, si ha la fortuna di assistere.

Per ricordare film e novella Studi Umbri pubblica in questo numero un articolo di Luigi Cimmino sull’argomento, per poi tornare al tema, alla scadenza dell’autentico ventennale, nel prossimo numero, con un articolo di Giorgio Pangaro. L’occasione è, per la redazione della rivista, espressione del proposito e dell’impegno di dedicare in futuro più articoli al rapporto fra cinema e letteratura. Com’è noto, a parte alcune eccezioni (Visconti ad esempio), il grande cinema italiano raramente si confronta con capolavori letterari. Sarà l’occasione, per noi e i nostri lettori, di volgere lo sguardo dall’Italia e dall’Umbria al panorama internazionale.

Un ringraziamento all’Editore Rubbettino che consente la pubblicazione online dei due articoli.

«Un uomo deve a ogni costo tenere qualche parte di sé al di fuori e al di là della vita. Se mai per un istante smettesse di dubitare, se accettasse del tutto la verità di quanto i suoi sensi gli trasmettono, perso ogni senso oggettivo, totalmente immerso nell’esistenza, verrebbe cacciato dal solido terreno cui è avvinghiato e spazzato via dalla corrente»

Bowles, The Spider’s House

«Nessun organismo vivente può mantenersi sano di mente in condizioni di assoluta realtà; persino le allodole e le cavallette sognano»

Jackson, L’incubo di Hill House

Excusatio non petita, accusatio manifesta?

La critica cinematografica planetaria, tolto un numero consistente ma pur sempre minoritario di voci, si è trovata eccezionalmente concorde su almeno un aspetto dell’ultimo film di Kubrick: la Traumnovelle di Arthur Schnitzler sarebbe la “causa occasionale”, non più che lo spunto di Eyes Wide Shut. Lo sconcertante parallelismo fra le due storie non deve quindi trarre in inganno… Non sono certo solo gli episodi autonomi del film a confermare che la storia di Fridolin e Albertine sta a quella di Bill e Alice come la mela caduta sulla testa di Newton sta all’ipotesi dei gravi… Anche se Kubrick sembra congedarsi dal cinema con la resa in immagini della novella, l’apparenza inganna: proprio in ciò che supera, oltrepassa, trascende le banali somiglianze, alberga il suo significato più profondo e recondito. Allo spettatore (ma soprattutto alla critica) il compito di esplicitarlo. Il bilancio di tale unità nella differenza (di opinioni sul valore dell’opera – bella, brutta, mediocre, incompleta), più o meno esplicito, più o meno manifesto, è l’autonomia del cinema, l’autosufficienza espressiva di un’arte che, a volte, paventa il dubbio inconfessabile di scoprirsi copia di una copia.

All’alba del nuovo millennio, quando alcune arti sembrano davvero sul punto di congedarsi dalla scena, si pensi alla pittura, la settima, la più giovane delle muse, tradisce sempre più spesso (e la reazione al film di Kubrick ne è un esempio) imbarazzanti disagi. Anche limitandosi alle tante parole spese sull’autonomia di Eyes Wide Shut e alla rimozione della novella che lo ispira, sembra di avvertire impercettibili giramenti di testa che non preludono nulla di buono.

Perché mai un regista dello spessore di Kubrick non avrebbe dovuto tentare semplicemente di rendere in immagini la Traumnovelle? Perché non sta in questo la chiave tematica del suo film? Perché, alla proposta che lo sia, segue l’apostrofe di banalizzare a tal punto il discorso da cancellare ogni lettura di Eyes Wide Shut e bruciare l’aria che sostiene il libero volo delle colombe dell’interpretazione? L’autonomia del cinema non dovrebbe consistere nella sua autonomia espressiva, quindi anche nella capacità di rendere alio modo uno stesso tema?

Nelle pagine che seguono vorrei provare a remare in senso contrario. A dare indicazioni, non più che indicazioni, sulla possibilità di leggere l’ultimo film del regista come l’esito cinematografico di una vera e propria malia o fascinazione; quella esercitata da una storia poco nota ai lettori di lingua inglese su un regista che ha passato almeno vent’anni a lambiccarsi cervello e fantasia su come rappresentarla. Anche se il suggerimento fosse inopinatamente gonfiato, il suo ridimensionamento, credo, lascerebbe pur sempre una buona fetta di verità da compulsare.

I segni esteriori che raccomandano la bontà di questo tragitto sono quelli semplici che tanta critica ha taciuto o cervelloticamente trasfigurato (in alcuni casi con piroette concettuali da far invidia ai filosofi della domenica di Hyde Park). Da quando legge Doppio sogno Kubrick medita e rimedita la sua versione cinematografica, arrivando ad acquistare i diritti del racconto. Il film scandisce alla lettera, nei dettagli, gli episodi della novella:

«Segui Arthur, segui Schnitzler. Lui sa come raccontare una storia» [Raphael 1999, 91][1], ripete instancabilmente il regista al suo sceneggiatore. In alcuni punti sembra che la Traumnovelle venga addirittura recitata, lasciando allo spettatore l’impressione surreale che gli attori escano dai panni della finzione per declamare, da lettori, un testo: nelle battute finali il volto di Alice disegna la smorfia di chi si sforza di ripetere una citazione imparata a memoria, palesemente troppo contorta e letteraria per comunicare moti d’animo, per quanto riflessivi (nello scampolo di tempo rubato alla figlia in un negozio di giocattoli alla vigilia di Natale!)[2]. La maggior parte delle sequenze che si allontanano dal testo di Schnitzler lo fanno per evidenti ragioni di linguaggio cinematografico (resa di dialoghi interiori, di descrizioni, ragioni di economia espositiva), mentre quelle non inquadrabili in tal senso sono autentiche eccezioni, e come tali andrebbero spiegate e commentate. Partiamo quindi dall’assunto – teorico, euristico – che Eyes Wide Shut sia un film teso alla esposizione cinematografica del contenuto della Traumnovelle. La prima e fondamentale domanda a cui rispondere è ovviamente “perché?”. Perché Kubrick, sempre molto libero, contenutisticamente libero, dal canovaccio letterario dei suoi film, si sarebbe fatto intimamente coinvolgere da un semisconosciuto racconto austriaco? Qual è insomma il tema della Traumnovelle che tanto lo colpisce, turba e attrae?

* * *

Tanto per cominciare il racconto di Schnitzler non è l’operetta minore che molti critici americani, all’indomani dell’uscita del film, si sono affannati a cercare rovistando librerie d’antiquariato. Doppio sogno è un piccolo, e neppure tanto piccolo, capolavoro: Fra gli indiscutibili meriti di Stanley Kubrick sta quello di essersene accorto. Certamente, gran parte dell’opera in prosa di Schnitzler, ad avviso non solo mio, non ha resistito al tempo. Il cupo e monotono pessimismo dello scrittore austriaco suona oggi per lo più espressione di un’epoca, quella della Vienna fin de siècle, e anche lo stream of consciousness di La signorina Else appare un esercizio letterario che non meraviglia più di tanto l’animo del lettore contemporaneo, abituato a ben altre deflagrazioni dell’io. Prescindendo dal teatro, fanno comunque eccezione, casi che vanno ben al di là della restante opera, alcuni racconti: probabilmente Il tenente Gustl, certamente Il ritorno di Casanova e senza dubbio, appunto, quell’arcana, indecifrabile favola nera che è la Traumnovelle, perfetta fusione di stile e contenuto, squisito esempio di quella fonte di vibrazioni alla spina dorsale che per Nabokov accompagnano la lettura di un’opera d’arte – «Benché si legga con la mente, la sede del piacere artistico è fra le scapole» [Nabokov 1992, 100]. Se non si tenta la fusione con le vibrazioni che deve aver percepito Stanley Kubrick leggendola e innamorandosene, credo che di Eyes Wide Shut rimangano colori di superficie, magari originali, ma irredimibilmente privi di bagliori e riverberi profondi.

Chiaramente quello di Schnitzler non è un saggio, e neppure un racconto a tesi. Non è una novella filosofica e non credo affatto abbia un messaggio specifico. È la storia di un tradimento fittizio, vissuto da lui e sognato da lei, ma in altro senso più sognato da lui e più vissuto da lei, che mette in crisi il matrimonio di una pacata e ordinaria coppia borghese. Il personaggio femminile, come spesso avviene nei racconti di Schnitzler, ha maggior spessore esistenziale e sapienziale; quello maschile, nel confronto, brilla per grettezza morale e una certa ottusità (e qui verrebbe da dire che l’azzardata scelta di Tom Cruise nei panni di Fridolin si rivela sublime). L’utilizzo del sogno come cardine narrativo non è ovviamente una novità, data l’ingombrante presenza di Freud, negli scrittori di lingua tedesca del periodo decadente e realista (da Mann a Musil a Broch). Ma Schnitzler non è neppure Theodor Fontane (quello ad esempio di Unwiederbringlich), non sonda i moti psicologici del contrasto fra caratteri nel, oramai divenuto fragile, rifugio coniugale. E neppure la Traumnovelle intende portare alla luce il magma schizoide al fondo della psiche individuale; la novella non è certo un racconto d’avanguardia, stilistica e tematica, sul tipo di I turbamenti del giovane Törleß di Musil. Il primo e fondamentale errore da evitare è allora quello di pensare che l’operazione di Kubrick sia consistita nel trasportare una situazione di conflitto coniugale dalla Vienna di fine secolo all’America contemporanea, come pure sembrano implicitamente o esplicitamente pensare, a cominciare da Raphael, tanti suoi interpreti[3]. La prima conseguenza di questo assunto, a volte dichiarato a volte subliminale – data per scontata la “semplicità” del racconto –, è che l’ingenua trasposizione della vicenda di Fridolin al giorno d’oggi farebbe sorridere e che quindi la ripetizione fedele dello schema narrativo, nei suoi particolari, avrebbe tutt’altro significato da quello della novella schnitzleriana. Ma l’errore, occorre precisare, non consiste neppure nel pensare che una infelice storia di sentimenti oggi, allo smaliziato uomo occidentale, non dica più nulla. Un alieno che fosse sceso sulla Terra all’indomani del film e avesse letto le sapienti e ironiche osservazioni sull’impossibile confronto fra il Fridolin degli anni Venti e il Bill degli anni Novanta, avrebbe dovuto dedurre un quadro psicologico dell’umanità (occidentale) molto simile a un episodio di fantascienza di serie B, alla Star Trek , dove gli esseri umani si sono liberati, attraverso qualche raggio bionico, di una delle loro costanti antropologiche emotive. Come se i conflitti d’amore non continuassero a comporre buona parte della vita vissuta, pensata, letta e osservata (dalla paccottiglia delle telenovele, al romanzo e al cinema d’autore) degli umani: la mossa di chi allontana da sé questo genere di rappresentazione, convincendosi che non lo riguarda più, somiglia a una delle tante mosse tentate dal povero Fridolin. Difficile pensare che un illuminista tragico, quale Kubrick era, avesse paura di esporsi alle critiche retoriche dei fautori del “tramonto dei sentimenti”. E l’errore non consiste nemmeno nel credere che, più che il genere, sia il modo in cui si sviluppa la storia di Schnitzler a non reggere la trascrizione: anche l’uso di una famiglia borghese americana funziona.

L’errore di fondo è un altro: quello di non intendere che la Traumnovelle va letta come vicenda paradigmatica. È appunto il suo carattere esemplare e astratto a essere colto da Kubrick, e a favorire, quasi a imporre, la sua ripetizione letterale. Come un numero, potrebbe aver pensato il regista americano, il significato della Traumnovelle non diviene, e deve quindi poter trasparire in epoche e contesti diversi. Si tratta appunto di tentare di rendere cinematograficamente la sua sostanza.

Dire quale sia tale significato, d’altro canto, è più che rischioso, e si corre immediatamente il pericolo del fraintendimento o della banalizzazione, perché Kubrick stesso, in questo come in tutti i suoi film, pensa che: «Se dici cosa significa, non significa più niente» [Raphael 1999, 76][4]. Il significato deve tralucere inseparabile dal tessuto della storia e dalle sue immagini; tanto generico e indeterminato da presentarsi, isolato, come un’ovvietà, tanto concreto e immediato, se vissuto, da commuovere e produrre un guadagno di conoscenza. Usando una parola dal suono pedante e retorico, ma che nell’etimo (statuo) indica l’elemento fisso, stabile, determinato e fondante che tutti nella vita vorremmo rallegrarci di incarnare e possedere, opposto della morte, ma forse, vedremo in che senso, inconciliabile con la vita, la Traumnovelle e Eyes Wide Shut raccontano un episodio del tracollo, rovinoso per gli umani di ogni latitudine ed epoca, dell’istituzione.

***

«Quando, invece di pensare agli esseri umani a uno a uno, si pensa a essi tutti in una volta, si è solo aggiunta una nuova parola al dizionario e non una nuova cosa all’universo» [Pound 1973, 409]. A Pound la società non appare, pace Hegel, né un “universale concreto” né un tutto organico superiore alle parti; eppure la sua vicenda storica, poetica e politica si snoda alla ricerca di una comunità che sia tale da giustificare e dare senso alla mera somma degli individui. La famiglia viene oggi perlopiù concepita come patto convenzionale fra due volontà, volontariamente rivedibile, ma ogni rapporto vissuto che abbia aspetto famigliare (ristretto, allargato, etero e omosessuale, normativamente riconosciuto o privato) tradisce riferimenti svariati e differenziati a una sorta di “forma” che si vuole sostenga, e quindi non coincida, con i pensieri, le voglie, i ghiribizzi arbitrari che germogliano dalla mente dell’individuo: anche nei più sfrenati sostenitori degli inviolabili diritti della volontà individuale questa si trasforma d’incanto in un fine impersonale. Chi scrive si rivolge a un lettore che non ripete semplicemente, per quanto potenziato, lo scrivente. La verità cui aspira il sapere si gonfia di bagliori di senso che la muta “corrispondenza” alle cose non ha e non può avere. Il letterato guarda ai “limiti” del sapere scientifico, lo scienziato guarda alla vanità delle belle lettere, ma più o meno in tutti cova l’ansia della “verità” e del “riconoscimento”, due fra le dimensioni più impalpabili ed evanescenti in cui galleggia senza accorgersene il pensiero umano. Se insomma per “istituzione” cerchiamo di alludere allo sfondo, per quanto vago, incerto, indeterminato, che tutela, anche solo emotivamente, come un’eco profonda, la contingenza delle nostre azioni, è l’istituzione, la sua cifra, a segnare il contorno di senso delle peregrinazioni di Fridolin.

Anche questi vaghi accenni sono d’altro canto larve di teoria, mentre in Schnitzler e Kubrick, ovviamente, la natura sfuggente dell’istituzione in cui ci sforziamo di trovare il nostro riconoscimento è fusa in una storia, una storia che, in questo Kubrick e lo scrittore sono filosofi, mutatis mutandis, potrebbe anche avere come ambiente la società trobriandese, una borgata o una ipotetica colonia umana su Giove. Se è così, facile immaginarsi quanto colgano nel segno gli scrupoli, dietro quelli dello sceneggiatore Frederic Raphael, relativi alle difficoltà di “trascrizione storica”! Scienza medica, riconoscimento sociale, conoscenza e, soprattutto, famiglia, l’ultima tana in cui leccarci le ferite (anche l’introverso Kubrick doveva certamente leccarsele qui), sono le istituzioni ricamate nella storia di Fridolin (e Bill). Il desiderio di essere qualcosa, qualcosa che garantisca la sua identità, le chiama in campo, ma lo stesso desiderio d’identità e riconoscimento trova il modo di bruciarle e dissolverle. In alcuni recensori di Eyes Wide Shut si accenna a un confronto fra il film e Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci (1972). In realtà il confronto è adeguato se ha il senso di una litote, la negazione del suo contrario: nell’anima bella che concepisce Ultimo tango a Parigi il desiderio aspira, senza successo per ragioni storiche, politiche, sociali, a scardinare l’istituzione; per il cupo sguardo d’aquila di Kubrick il desiderio che cancellasse del tutto la “sovrastruttura” cancellerebbe (per oscuro complotto metafisico?) immancabilmente se stesso.

* * *

Doppio sogno inizia con un triangolo mimetico nel più puro stile girardiano (ma il desiderio mimetico è solo una conseguenza). La serenità diffusa e impercettibile che accompagna la vita coniugale di Fridolin e Albertine – fatta di sorrisi scambiati mentre carezzano il frutto oggettivo del loro matrimonio – è scossa da una festa in cui passione e desiderio sessuale, il desiderio individuale che ciascuno ha di godere direttamente e senza restrizioni dell’altro, fanno la loro ricomparsa. Durante un ballo in maschera di carnevale (le maschere fanno da subito il proprio ingresso), ciascuno ricomincia a desiderare l’altro perché ciascuno dei due è desiderato, corteggiato, da altri. Anche in questo caso il desiderio è mediato, nasce per ragioni esterne, solo che qui è un altro desiderio a farlo nascere: come un bambino lascia cadere il pallone con cui gioca da solo annoiato per correre dietro alla palla di un altro, Fridolin riscopre in Albertine una donna che, diventata oggetto di passione per un terzo, ha ripreso improvvisamente i panni dell’altra metà del cielo – dove la rinascita della “voglia” è chiaramente reciproca. «Così marito e moglie – scrive Schnitzler – contenti in fondo di essere sfuggiti a una commedia in maschera [Maskenspiel] banalmente deludente, si erano trovati ben presto al buffet tra ostriche e champagne, come due amanti fra coppie innamorate: avevano conversato divertiti, come se si fossero conosciuti solo allora, gettandosi in una commedia della galanteria, del diniego, della seduzione e della condiscendenza; e, dopo una veloce corsa in carrozza attraverso la bianca notte invernale, si erano abbandonati a casa l’uno nelle braccia dell’altro, amandosi ardentemente come non accadeva più da tempo» [Schnitzler 1999, 12; 1992, 8][5].

Con il mattino successivo alla notte d’amore, con l’alba “livida” che segue, la fiaba nordica inizia a tramutarsi in incubo. Ciò che ha fatto nascere il desiderio di possesso dell’oggetto è il medesimo che minaccia la sua perdita: se ciascun coniuge desidera l’altro perché altri lo desiderano, la cosa ambita è tale solo e soltanto perché esposta alla costante minaccia d’andare persa; fuori dall’istituzione, abbandonato a un desiderio che vuole possedere senza altre garanzie, l’io dei personaggi comincia ad aver paura di perdere il proprio oggetto. La gelosia che anima i due coniugi e che si trasforma progressivamente in acredine e risentimento, non è semplicemente la conseguenza dell’amore ma l’altra faccia di una stessa medaglia: faccia che rappresenta un (impossibile) desiderio le cui condizioni di soddisfazione sono solo e soltanto il mio La stessa passione degli sposi trapassa infatti subito nel ricordo di passioni trascorse, ma insoddisfatte. Così Schnitzler porge subito al lettore la cifra di tutto il racconto, che si ripete nei meri sogni di Albertine e nell’amore senza volto e senza contatto di Fridolin. Il matrimonio che avvolge come la stalla di un presepe i due coniugi chini sulla figlia non è certo stato un matrimonio di convenzione, è stato ed è ancora un matrimonio d’amore, ma che di fronte all’amore vissuto in assoluta libertà – voluto, così crede il soggetto, solo per sé – decade a sentimento vicino alla “compassione” [ibid., 15] (nelle parole della Alice di Kubrick si fa «triste»). Come Ivan Il’ič, il personaggio del racconto di Tolstoj, di fronte alla morte, non si rassegna a scoprirsi termine di un sillogismo (“tutti gli uomini sono mortali”; “Ivan Il’ič è un uomo”; “Ivan Il’ič è…”), i personaggi di Schnitzler, quello maschile in primis, non si rassegnano a consistere solo nel groviglio delle figure istituzionali. Il bisogno di identità che le produce è il medesimo – come desiderio di autoaffermazione individuale, di bere a piene mani dalla vita – che le dissolve. Così, a partire dalla situazione mimetica della festa in maschera, Fridolin inizia i sette episodi della sua discesa nel mälström dei senza volto, discesa che lo porterà a strapparsi mano mano le carni di dosso. Insieme alla carne di “marito” quella di “medico” e di “maschio”, fino a ridursi, alla fine, a una maschera, al vuoto simulacro di se stesso adagiato sul letto matrimoniale.

Schnitzler riesce prodigiosamente a dare il via al racconto e a mettere gran parte delle carte in tavola in quattro o cinque pagine – inserendo, oltre a maschere, doppi e desiderio mimetico, anche l’inviolabilità dell’oggetto desiderato; la “giovanissima” quindicenne che eccita la passione di Fridolin, sorride invitante al di là di una linea che non può essere superata: «Nei suoi occhi c’era un saluto, un invito, – e allo stesso tempo una leggera derisione nel modo come sfiorò fuggevolmente con lo sguardo l’acqua ai suoi piedi che mi divideva da lei». Quando Fridolin tenta di abbracciarla, la stupenda quindicenne con «un’espressione di preghiera e d’implorazione», piena di compassione come sua moglie, lo respinge e si ritrae [ibid., 17].

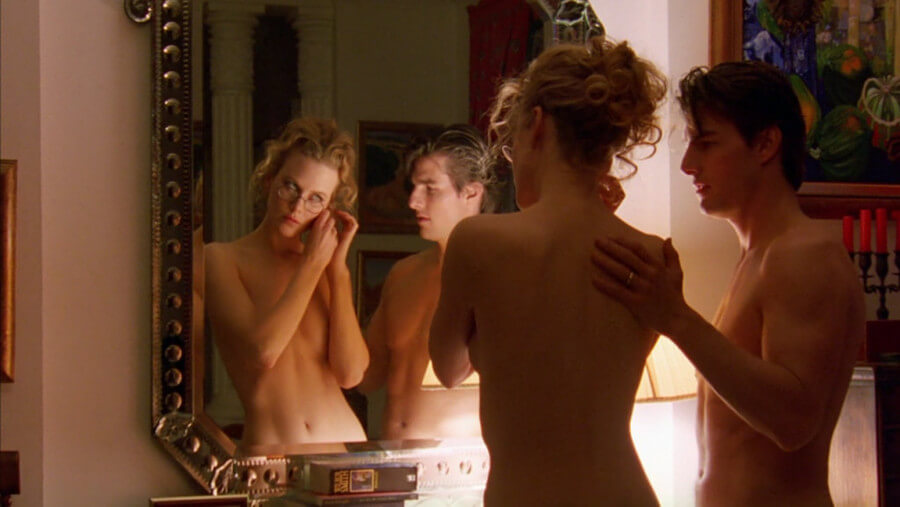

Una sintesi del genere è cinematograficamente impossibile. Uno degli episodi del film che più si allontana dalla novella quindi (sugli altri due, ben più sostanziosi, ritornerò alla fine), quello della lunga sequenza della festa, dipende in modo più che evidente da necessità di resa filmica. Certamente, in questa come in altre parti del film, Kubrick riversa una quantità di citazioni, riferimenti incrociati, simboli, in gran parte assenti nel racconto[6]; ma anche questi (contrassegno oltretutto dei suoi film), assieme alla plateale ricostruzione “in studio” di New York, contribuiscono a creare l’atmosfera astratta e sospesa che attraversa il racconto di Schnitzler. Quale migliore suggestione, ad esempio, di quella di leggere l’ossessivo uso che il regista fa degli specchi[7] come allusione al terreno pubblico e oggettivo dove i personaggi si riconoscono, per poi rimanere smarriti proprio di fronte a quello che riconoscono[8] (il rovescio della “fase dello specchio” di certa psicoanalisi)?

A dire il vero, una differenza marcata rispetto alla Traumnovelle, non solo in questo episodio, c’è. Rispetto al racconto il film di Kubrick trabocca di volgarità. Oltre alla presenza stucchevole del danaro (Kubrick si era informato, confessa a Raphael, del guadagno medio di un medico privato americano, ma Bill maneggia i soldi con la disinvoltura di un amministratore delegato – evidentemente, anche in questo, il “realismo” passa in second’ordine), lo sfavillio di luci e gli addobbi di casa Ziegler fanno pensare alla Las Vegas dei film di Elvis Presley. Ziegler fa entrare Bill nella sua alcova mentre si aggiusta le mutande, e c’è da pensare che, fatto salvo dalla censura, Kubrick ce lo avrebbe presentato in calzini corti senza nemmeno queste. Il corteggiatore di Alice entra in scena da gentiluomo ungherese, ma nei vorticosi giri di walzer con Alice si protende e “spinge” da lubrico, vecchio erotomane cui manca solo il palpeggio della dama: osservava giustamente Giuseppe Farese, durante il seminario, che l’invito ad Alice a visitare la “collezione di quadri” ha la leggerezza allusiva di un invito a vedere la sua “collezione di farfalle”. E ancora, Bill è Fridolin – malinconico, paterno, dolce – nell’incontro con la prostituta, ma nel ripresentarsi alla sua collega, a differenza della controparte letteraria, un’improvvisa ventata di libido lo spinge a tastarla, tanto da imbarazzarla, senza ritegno. Perché questo eccesso, questi sconci scoppi improvvisi di volgarità (che si concludono con la proposta di “scopata” finale), fra l’altro in contrasto con il più sobrio assetto degli interni (psichici e ambientali)? Accantonata l’ipotesi, per rispetto all’eccellenza del regista, di una rappresentazione astiosa del paese natio, ed esclusa soprattutto, per le medesime ragioni, l’idea che Kubrick abbia voluto così rappresentare e sottolineare la volgarità o la realtà del mondo moderno, in particolare americano – banale e in pieno contrasto con il carattere simbolico e iperreale del film –, quale può essere la ragione, tematica e cinematografica, di tale sproporzionato eccesso? Può essere che attraverso il surplus di volgarità Kubrick intenda preparare la sua vera e propria zampata da leone, la sua personale aggiunta all’astratta tematica della Traumnovelle?

* * *

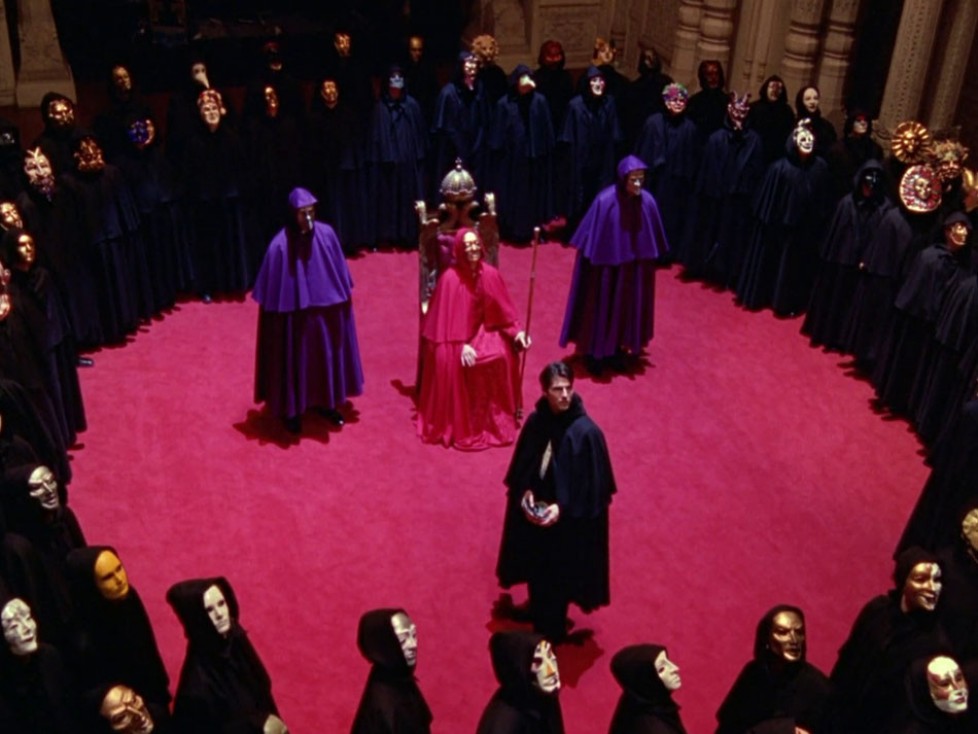

Prima di toccare quest’ultimo punto, e concludere l’invito a meditare il film riflettendo sulla novella di Schnitzler, due ulteriori e brevi accenni alla questione della resa cinematografica, all’idea che gran parte delle differenze fra testo e film sono dovute a problemi di espressività, causate dal differente medium artistico. Il primo riguardante le scene dell’“orgia”, il secondo relativo alla resa kubrickiana dei contenuti in foro interno, dei pensieri che lo scrittore può direttamente leggere nella testa di Fridolin.

L’impasto di immagini, colori e suoni che in Eyes Wide Shut accompagnano le scene dell’orgia, è certamente uno dei momenti topici, a mio avviso più alti e riusciti, del film. L’attesa, fomentata dai finanziatori, che Kubrick ci avrebbe fatto godere scene di sesso piccantissimo ed estremo, com’è noto, è andata del tutto delusa. La schiera di pornofili mascherati che pregustava la bella accoppiata di libido e film d’autore è tornata a casa con un pugno di mosche. La copulazione è quella ieratica dei vasi greci, i colpi pelvici dei maschi ricordano i piegamenti meccanici di Il Casanova di Federico Fellini (1976). Non un gemito, un fremito, un gridolino soffocato di piacere. Bill si aggira fra composte “posizioni” standard come se ammirasse, distaccato e perplesso, tritoni e nereidi di un quadro di Böcklin: gli echi di un mito, anche se qui freddo e mortifero. La scena descritta da Schnitzler è incomparabilmente più erotica e vitale; anche la sensuale musica italiana[9], il «tocco selvaggio ed eccitante» di Nachtigall [ibid., 56], somigliano alla progressione di un orgasmo. Fridolin brucia dal desiderio.

Eppure è proprio il sesso dipinto di Kubrick a restituire, in modo sbalorditivo e commovente, il senso profondo del baccanale nella Traumnovelle: quello riassunto nel contrasto fra l’eccitazione di Fridolin e la secca risposta sussurratagli dalla donna che lo riscatterà. Alla domanda ironica: «Non ci sono forse stanze segrete in cui si ritirano le coppie che hanno fatto amicizia? O alla fine si congederanno tutti con un cortese baciamano?», la dama dalla “bocca rosso sangue” risponde: «Speranza vana. Qui non ci sono stanze come le sogni tu […]. Fuggi!» [ibid., 58-59]. Le immagini, i suoni, l’atmosfera di lugubre velluto della festa kubrickiana è nel suo complesso quanto di meglio si poteva concepire per rendere lo scacco del desiderio facendo a meno delle parole.

Quasi impossibile è però rinunciare alle parole per descrivere l’odissea interiore di Fridolin. Il personaggio di Schnitzler vive davvero la progressiva frantumazione dei vari aspetti della sua identità pubblica. Quella di marito è certamente centrale, ma accanto a questa, si diceva, c’è quella di medico e, più in generale, quella di cittadino maschio dotato di un certo grado di potere e dignità. Il fatto è che lo sbriciolarsi dei vari aspetti è riportato in gran parte da monologhi interiori e da quella “settima parete” da cui lo scrittore sbircia nei suoi pensieri; pensieri, fra l’altro, a volte “letti” dall’autore, in altri casi “direttamente” pensati dal personaggio. Nel cinema di Kubrick, come a teatro, è aperta invece allo spettatore solo la “sesta parete” dello schermo.

Più di una volta Fridolin ripensa ai giovani della corporazione studentesca (che guarda caso gli avevano ricordato le due maschere in domino rosso) e all’affronto della “gomitata” ricevuta: la violenza, il pericolo, la paura di scoprirsi un vigliacco [ibid., 32], lo tormentano come solo la prepotenza gratuita e sfacciata di un teppista può tormentare chi crede che dignità professionale, soldi, e soprattutto “correttezza morale”, la capacità di destreggiarsi fra le regole sociali, possano proteggere dalla forza fisica: «ordine e sicurezza sono menzogna» dirà a se stesso [ibid., 92] (come dire che la giustizia è “l’utile del più debole”[10]). La morte, la sua idea, i suoi effetti, i suoi simboli accompagnano il pover’uomo in tutte e sette le stazioni (“spettrale” e “sinistro” sono gli aggettivi ricorrenti). Non solo nei due episodi a riguardo più eclatanti (la casa di Marianne e l’obitorio), ma nella carrozza che lo porta al negozio di Gibiser, esempio di “carro funebre” [ibid., 47], nella fila di maschere che questi gli mostra, «due ali d’impiccati pronti a invitarsi a ballare» [ibid., 48], nella ricorrente paura di essere stato contagiato. Alla paura, Fridolin reagisce ogni volta ricordando a se stesso di essere un maschio ancora appetibile (persino eroico [ibid., 55]), un medico, di avere ancora prospettive di carriera universitaria (fra l’altro smentite dalla moglie); si consola spesso con l’idea che, «fra poche ore», sarà lui a dirigere la vita degli altri, dei suoi pazienti [ibid., 53]. Più il destino lo picchia in testa, più rammenta a se stesso i suoi ruoli[11]; più li richiama alla mente, più questi lo proteggono come bastioni di cartapesta. Nei dialoghi interiori le immagini trapassano l’una nell’altra: la dama della festa in Albertine, questa nella splendida quindicenne, le maschere in domino negli studenti, il coraggio nella viltà. È da questo magma psichico introspettivamente inaccessibile (se non allo scrittore), dal subbuglio del “medioconscio”, che nel racconto, come nello Zeno di Svevo, rampolla l’identità, altro che compassati e regolati impulsi dell’es (come vorrebbero alcune letture freudiane della novella e del film).

Il doppio, lo specchio, la doppia esistenza, il doppio sogno. Il racconto di Schnitzler narra la storia di una vita psichica caotica che, incalzata da un’indeterminata brama d’identità, tenta di comporsi, e finalmente sussistere, nell’esteriorità, ma che da questa rimbalza nuovamente e sbiadisce nel soggetto, per poi iniziare nuovamente il suo percorso – la fine del racconto è infatti analoga al suo inizio, come dire che dalle figure istituzionali si esce per rientrarvi, sia pure più illuminati e più debilitati. Kubrick, pur ripetendo alla lettera, come si diceva, gli episodi del racconto, persino quello del “losco figuro” (Strolch [Schnitzler 1992, 52]) che minacciosamente lo segue, sceglie quindi di selezionare da questo baccanale dell’interiorità un aspetto particolare, di concentrare la narrazione cinematografica su un punto privi E lo fa fissando l’attenzione sul sesso. Volenti o nolenti il tratto che accompagna, per lo più murato dietro la fronte, gran parte della vita umana. Privilegiando figurativamente l’area che collega il desiderio sessuale alle sue figure istituzionali, riassunte nella famiglia eterosessuale, descrivendo dietro Schnitzler ciò che c’è in mezzo, Kubrick sintetizza quindi per selezione il nocciolo della Traumnovelle. Ergo: il fatto che molti aspetti del racconto vengano meno, senza che per questo il film rinunci alla citazione di tutti gli episodi, conferma che il regista americano intende ridire a suo modo il senso del racconto che lo ha intellettualmente conquistato.

***

Per quanto l’ipotesi di “Kubrick lettore di Schnitzler” aiuti a mio avviso a guardare, giudicare e godere il film, rimangono comunque in quest’ultimo perlomeno due elementi che procedono per conto proprio. Il primo è quello che si è detto della “volgarità”, difficile da disconoscere, tanto intenzionale e programmato da rovesciare nei dettagli la misura di decenza guglielmina che percorre Doppio sogno – per dare un ulteriore particolare minimo: la prostituta di Fridolin non accetta il danaro che quella di Bill si mette in tasca. Il secondo, spettacolare, è dato dalla presenza in Eyes Wide Shut di un trucido personaggio con funzioni didascaliche, Victor Ziegler (incarnato da un attore-regista quale Sydney Pollack) che, come un coro moderno, cerca di far capire al nostro eroe quale sia, di là dai sogni, la realtà. Ebbene, la volgarità e Ziegler potrebbero stare assieme, ma in che senso?

Beh, i sensi, per insistere con il doppio, potrebbero essere due, per nulla alternativi.

La novella – si potrebbe osservare per chiarire il primo – non si pronuncia direttamente sulla “verità” al fondo della vicenda, non trae conclusioni. Fridolin, nella morgue, contempla certamente il cadavere del suo sogno, ma nessuno gli dirà mai se ha di fronte i resti impersonali della dama desiderata, segno che come “stiano davvero le cose” rimane non detto. Il racconto apre e chiude allo stesso modo. Non che il finale sia in qualche senso “edificante”, ma le due simmetriche parentesi racchiudono una storia fatta di allusioni e simboli che lo scrittore narra, senza alcuna intenzione di “spiegare”. È ben chiaro che per Schnitzler le istituzioni sono creature tipicamente umane, senza alcuna assicurazione metafisica, tanto da poggiare sulla pragmatica e coraggiosa percezione femminile del senso della vita («Niemals in die Zukunft fragen» [ibid., 88], chiarisce Albertine, “mai porre domande rivolte al futuro”), ma tutto questo, assieme alle vicende del racconto, è mantenuto costantemente in un’atmosfera di sospensione, fiabesca e intrigante, quasi che lo stesso senso delle nostre azioni sia qualcosa su cui non ci si può e deve interrogare. La verità del doppio sogno è tutta in quello che appare, nelle sue incongruità, nei desideri frustrati, negli sforzi di ricostruire volta a volta, anche se provvisoriamente, l’identità perduta. Gli sforzi, detto in altro modo, non sono giustificati da altro, ma neppure da altro vanificati.

La dama di Bill si rivela invece incontrovertibilmente la puttana drogata sorpresa con Ziegler e il sogno a occhi aperti del medico è in realtà un lupanare barocco organizzato da facoltosi prominenti della città. La funzione di Ziegler, sembra, è quella di spiegare. «Ascolta Bill – mormora nel colloquio a due il trucido riccone davanti a un biliardo rosso, con parole che cadono come rintocchi di una campana a morto – nessuno ha ucciso nessuno. Qualcuno se n’è andato. Accade sempre. La vita va avanti. Continua ad andare avanti, finché non va avanti più. Ma tu queste cose le sai, non è vero Bill?». L’autentico sapere di Bill, chiarisce Ziegler, viene dalla sua professione medica e si riduce in fondo a sapere che “la vita va avanti… finché non va avanti più”. Dietro tutto il penare onirico dei personaggi sta l’allucinata e opaca presenza dei fatti e del loro dileguare. Ma la verità viene soprattutto dalla doppiezza della dolce Alice, che per quanto dissoluta nel sogno, per quanto accusi il marito di “volersi fare” le pazienti e toccargli le “tettine”, fino alla fine del film incarna pur sempre la moglie immacolata che rifiuta il tradimento e dichiara, toccandosi la fede nunziale, di “essere sposata”. Immacolata sino all’ultima immagine quando, prima che il buio, per un attimo senza titoli, avvolga lo spettatore, invita il consorte citrullo, vero coup de théâtre, a scopare. Come dire: altro giro, altra corsa. Alice, la mogliettina, trapassa in femmina semplicemente vogliosa di fare, e subito, sesso (Bill è diventato l’ufficiale di marina? Uno dei tanti uomini del sogno con cui a turno “scopava”?), come le due modelle che volevano accompagnare il dottore all’altro capo dell’arcobaleno: questo il tesoro che l’arcobaleno nasconde. Sembra così che la fine del film, anziché concludere, riscriva l’inizio e tutto il senso della storia. La volgarità di ambienti e azioni, il cinismo di Ziegler, la conclusione di Alice, non rappresentano insomma lo sguardo satanico di Kubrick impegnato a dissolvere il fondo enigmatico della Traumnovelle, mentre lo racconta?

Può essere quindi che, spinto dal suo illuminismo tragico, Kubrick abbia voluto deliberatamente inquinare le figure astratte e sospese della novella. La sua aggiunta starebbe nel segno del pessimismo e della lucidità. Eppure un’altra possibile cifra, forse più cinematografica e kubrickiana – perché no? fusa con quella appena detta – potrebbe nuovamente rimescolare le carte. Se “dire cosa significa” – per tornare a citare il motto sapienziale di Kubrick – equivale a “non farlo significare più niente”, il gioco da funambolo del regista potrebbe essere quello di aggiungere ulteriori elementi che imbroglino ancor più le carte; se la novella è una finzione, trarre da questa conclusioni in un film, in una diversa modalità di fiction, equivale ad aggiungere finzione a finzione. Le aggiunte di Kubrick, spiazzano, sconcertano, invitano alla domanda. Che vuol dire, che senso ha dopo quasi due ore di immagini, ci chiediamo da ignari spettatori, al buio dei titoli di coda, che Alice voglia “scopare”? Forse significa quello che significa la scatola chiusa inaccessibile allo spettatore nella Bella di giorno (Belle de jour di Luis Buñuel, 1967), o la camera settecentesca al termine di 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odissey di Stanley Kubrick, 1968). Potrei anche cercare di spiegarmi così: se Lily Briscoe, al termine della Gita al faro di Virginia Woolf, conclude con un veloce e, finalmente concreto, colpo di pennello una vicenda narrata sul filo della più completa astrazione, Alice, in modo simmetrico e contrario (Lily dà un senso, Alice lo toglie), completa con la sua ultima battuta la vernice grezza e grossolana che Kubrick volutamente mescola alla Traumnovelle. Mera vernice: e c’è da immaginare, se così è, il ghigno con cui il regista americano osserverà, dal paradiso dei registi, le compiaciute letture nel segno dell’emancipazione a volte date della “proposta” finale di Alice.

Come accade nelle buone filosofie, dove i buchi della ragione si rivelano ragionando, i buchi del senso appaiono nei conati di soluzione: l’enigma narrato nella Traumnovelle[12] ritornerebbe in Kubrick raddoppiato. Depistaggi e imbarazzanti commistioni, questo potrebbe essere l’ulteriore duplice significato dell’“aggiunta” di Kubrick, tracciano i limiti di un senso non commentabile al di fuori della narrazione cinematografica.

* * *

Il tentativo di spiegare, analizzare, decifrare il senso di un film attraverso l’originale letterario da cui è tratto – di un film fra l’altro che, più o meno riuscito che sia, è il parto, senza retorica, di una puerpera d’eccezione – va certamente nella direzione esattamente contraria a quella che Kubrick raccomandava. Quella appunto di non spiegare i suoi film. Ma anche avessi brancolato nel buio, quantomeno, anche in tal caso, rimarrebbe pur vero che i limiti di una interpretazione vengono fuori solo interpretando. Rimane d’altro canto il sospetto, e qui sarebbe Schnitzler a ghignare, che l’idea secondo cui un vero film si sottrae all’interpretazione appartenga all’identità istituzionale di un vero regista.

Bibliografia

Citati, P. 2006, La morte della farfalla , Mondadori, Milano. Colli, G. 1977, La sapienza greca. Vol I., Adelphi, Milano. Hensher, P. 1999, Eyes Wide Shut, «Time’s Literary Supplement»? Nabokov, V. 1992, Lezioni di letteratura, Garzanti, Milano.

Pound, E. 1973, Selected Prose 1909-1965, New Directions, New York.

Raphael, F. 1999, Eyes Wide Open, Einaudi, Torino.

Schnitzler, A. 1992, Traumnovelle, Fischer Verlag, Francoforte s/M. Id., 1999, Doppio sogno, trad. it. a cura di G. Farese, Adelphi, Milano

[1] Il testo di Frederic Raphael, un misto di scambi verbali con Kubrick e di riflessioni tratte dal diario raccolto durante la sceneggiatura, è ricco di suggerimenti, per lo più involontari, e vi ritornerò più di una volta. “Involontari” perché la fallace convinzione di Raphael è che la Traumnovelle sia un «racconto molto datato e molto europeo» [ibid., 54]. Suo malgrado, Raphael indica comunque spesso la pista giusta

[2] La battuta è poco piana persino in tedesco, e quindi nella sua traduzione: «Tanto certa da presentire che la realtà di una notte, come neppure quella di un’intera vita umana, significa al tempo stesso la sua più intima verità». ». L’edizione della novella utilizzata è quella della traduzione italiana a cura di Giuseppe Farese [Schnitzler 1999]. In alcuni casi, come in questo, traduco direttamente alla versione tedesca [Schnitzler 1992, 88].

[3] Paradigmatica a tal proposito è la recensione uscita sul «Time’s Literary Supplement» [Hensher 1999, 20].

[4] Kubrick avrebbe ben potuto dire del suo modo di filmare quello che Scott Fitzgerald diceva del suo scrivere: «Tutto il buono scrivere è nuotare sott’acqua e trattenere il respiro» [cit. in Citati 2006, 46], rivelare occultando.

[5] Da notare come, sin dall’inizio, l’oggetto del desiderio nasconda la sua identità: la festa in cui rinasce il desiderio (mimetico) è una “commedia in maschera”! [Schnitzler 1992, 8]. Fonte dell’eccitazione, ma dal risultato “deludente”.

[6] Ma anche la Traumnovelle quanto a simmetrie simboliche non scherza, casomai sono qui più esplicite che in Kubrick; si pensi al costante ripresentarsi del “doppio”: dalle due maschere in domino della festa mascherata, ai due loschi figuri che vanno a prendere Nachtigall, agli «strani casi clinici delle doppie esistenze» [Schnitzler 1999, 96], ai due signori che si recano dalla contessa D. ecc.

[7] Ancora una volta, simbolo che comunque non è affatto assente nella novella: Nachtigall assiste all’“orgia” attraverso uno specchio [Schnitzler 1999, 45]; nel negozio di maschere di Gibiser, in uno specchio, «Fridolin vide un pellegrino magro che non era altro che lui, e si meravigliò che tutto procedesse così naturalmente» [ibid., 50-51].

[8] La suggestione richiama due frammenti orfici: «Perciò dicono altresì che Efesto fece uno specchio per Dioniso, e che il dio, guardandovi dentro e contemplando la propria immagine, si gettò a creare tutta la pluralità», «Dioniso infatti, quando ebbe posto l’immagine nello specchio, a quella tenne dietro, e così fu frantumato nel tutto» [Colli 1977, 251]. Il luogo del riconoscimento è lo stesso della frantumazione.

[9] Interessante notare che, nella letteratura del periodo, l’italiano, oltre che abitatore di un paese-museo, è spesso visto come strana creatura circondata da un’atmosfera sensuale intensa, contagiosa e malsana; si pensi, fra i tanti esempi a riguardo, a Morte a Venezia di Mann o a quell’inglese oramai romanizzato che è Gilbert Osmond in Ritratto di signora di Henry James. Per quanto non proprio gratificante, rispetto al modo in cui l’italiano viene considerato oggi, pizza mafia e cialtroneria, c’è quasi da essere orgogliosi del giudizio.

[10] È l’ipotesi avanzata da Glaucone nella Repubblica platonica, ben più amara e sconcertante di quella proposta dal polemico Trasimaco, per il quale la giustizia è «l’utile del più forte». Ben più grave sarebbe se, invece di essere, come vuole Trasimaco, lo strumento per imbonire e comandare gli altri, l’idea di giustizia venisse “escogitata” «quando non si ha la forza di sopraffarli» [Repubblica, II, 359b. Medesimo discorso è proposto da Callicle nel Gorgia 482 e segg.].

[11] Cambia maschera: «Fridolin pensò che era ormai tempo di mascherarsi. Si tolse la pelliccia e indossò il saio, proprio come usava fare ogni mattina nel suo reparto d’ospedale quando si infilava il camice» [ibid., 53]

[12] Vale la pena osservare che l’aspetto estraniante di una chiarificazione che in realtà non chiarisce, quella appunto di Ziegler, è accentuato sino al paradosso nella versione italiana del film grazie a un errore di traduzione. Nella versione originale Ziegler rivela a Bill che la vicenda al castello è stata solo una charade, termine che in inglese, in senso figurato, diviene sinonimo di “finzione”. In italiano invece, “sciarada”, usato figurativamente, continua a traslare il significato del gioco, e sta quindi a indicare “situazione intricata”, enigma (il significato di “finzione” non è attestato neppure dal Battaglia). Quindi suo malgrado, e malgrado Kubrick, solo al pubblico italiano, Ziegler confessa per lapsus che tutta la festa è stata e rimane una grandiosa sciarada, un rompicapo. Avesse assistito al passo falso, Kubrick, tanto preciso da seguire a volte in prima persona le versioni dei suoi film, invece che indignarsi, sarebbe andato eccezionalmente in solluchero.

Luigi Cimmino insegna Gnoseologia e Paradigmi Etici all’Università di Perugia.