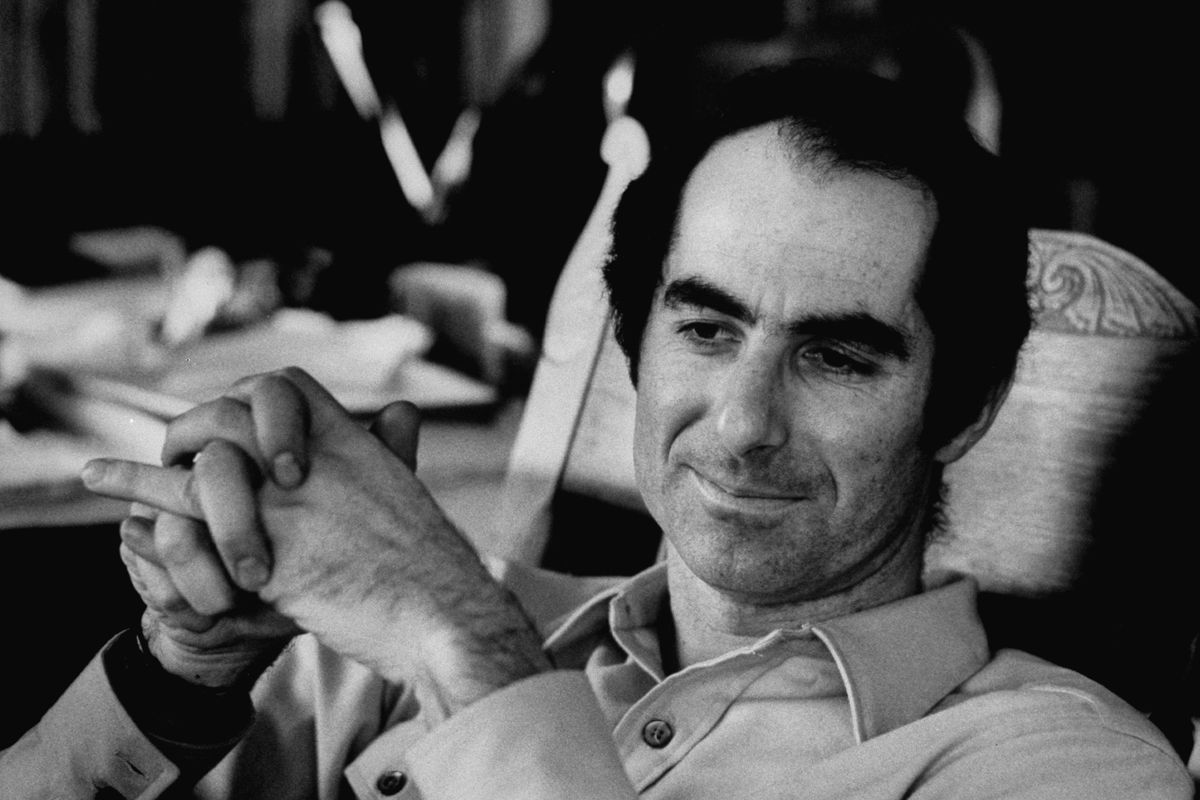

“It stuns me… it stuns me,” è la risposta che Philip Roth ripete a un intervistatore che gli chiede il suo parere sulla morte. Perplesso, sbalordito, scioccato, stupito: tutte sfumature contenute in quel termine quasi onomatopeico. A pochi mesi dalla sua stessa dipartita dal mondo, avvenuta il 25 maggio del 2018, Roth non riesce a dire molto altro, su questo tema, dolorosamente consapevole del destino dei grandi artisti, che si scoprono eterni, sicuramente, ma nondimeno mortali.

Classe 1933, autore di quasi quaranta volumi tra romanzi, racconti e saggi, Roth ha lasciato un segno indelebile (una “macchia”, avrebbe detto lui, come in The Human Stain, 2000) nella letteratura del secondo Novecento, fin dentro agli anni 2000, con l’ultima pubblicazione a sua firma datata 2010. Un lungo e densissimo percorso da quel Portnoy’s Complaint (Il lamento di Portnoy) che nel 1969 lo impose all’attenzione di lettori, critici e intellettuali di mezzo mondo. In realtà Roth aveva iniziato a pubblicare esattamente un decennio prima, ma il suo primo libro, Goodbye, Columbus (Addio, Colombo, che conteneva un romanzo breve e cinque racconti), sebbene accolto positivamente, non ebbe l’impatto che avrebbe avuto Portnoy. Nel 1959 Roth è un giovane studente laureato in letteratura, amante di Henry James e Gustave Flaubert, due capisaldi del romanzo borghese dell’Ottocento, e la sua maturazione di scrittore passerà attraverso l’abbandono della formula romanzesca da essi rappresentata.

Le qualità che rendono Portnoy immediatamente riconoscibile come unico e innovativo sono molteplici. Prima fra tutte proprio l’allontanamento dallo schema del romanzo well-made in favore di una struttura testuale più libera, grazie a una voce narrante che mima l’oralità. Poi una cifra tragicomica che diventa una delle caratteristiche personali di Roth, e non da ultimo la capacità di inserirsi, a pieno titolo, ma con netta originalità, nella tradizione del romanzo ebreo-americano, dominato all’epoca da Bernard Malamud e Saul Bellow. Sono i decenni del dopoguerra, della cosiddetta Jewish American Renaissance (The Americanization of the Jews, a cura di Robert Seltzer e Norman Cohen, 1995), dell’epoca in cui “finalmente” si può trattare l’argomento ebraico senza i soliti guanti bianchi del rispetto e della riverenza, bensì con un sollievo di volta in volta ironico o apertamente comico, con la libertà che si addice a un romanziere e non, come disse lo stesso Roth, con l’anodino distacco degli “addetti alle relazioni pubbliche” (George Searles, Conversations with Philp Roth, 1992).

L’incipit del Lamento di Portnoy è folgorante: “Mi era così profondamente radicata nella coscienza, che penso di aver creduto per tutto il primo anno scolastico che ognuna delle mie insegnanti fosse mia madre travestita”. Prima ancora delle mamme volanti sul cielo di New York di Woody Allen (New York Stories, 1989), quando gli stand-up comedians nei locali notturni della East Coast stanno facendo del patrimonio culturale ebraico americano fonte incessante del loro umorismo (il cosiddetto kibbitzing, in yiddish), Roth trasforma in romanzo queste piccole-grandi manie così tipiche di quella cultura. Il padre che passa la vita a lottare contro la stitichezza e che ha il vizio di bere, ma “non whiskey come un goy, bensì olio minerale e magnesia”, mentre la mamma “è in gara con altre venti donne ebree per la palma di santa patrona dell’abnegazione”. Questa Yiddishe mame protettiva ma algida al tempo stesso, che lo apostrofa quando non vuole mangiare con un “vuoi che la gente disprezzi un ragazzino rachitico per tutta la vita, o che ammiri un uomo?”, è la presenza dominante nel racconto che fa Alexander Portnoy, protagonista del romanzo, in un flusso di ricordi che sgorgano liberi mentre è sdraiato sul lettino dello psicanalista. Perfetto escamotage per lasciar fluire ricordi di ogni tipo senza freni inibitori, la seduta analitica diventa il luogo dell’esternazione di tutti i dettagli, anche i più “indecorosi”, della vita dell’avvocato trentenne un po’ melodrammatico e molto, molto autoironico, tanto da meritare a Roth, da parte del settore più conservatore del coté culturale cui appartiene, l’accusa di essere un “self-hating Jew”. Per di più, autoerotismo e promiscuità sessuale, che la fanno da padrone in questo romanzo, riescono ancora a scandalizzare quella parte di America che, nel 1969, non è al passo con i cambiamenti epocali proprio di quegli anni (Ann Basu, States of Trial. Manhood in Philip Roth’s Post-War America, 2005). E Roth ne fa un altro motivo ricorrente della sua produzione successiva. L’ossessione per il corpo – che in questo romanzo è fondamentalmente rivolta al membro maschile – si proietta direttamente in un romanzo breve del 1972, The Breast (tradotto come La mammella nel 1973 e poi come Il seno nel 2005), una novella in cui il professor David Kepesh, intriso delle metamorfosi letterarie di Kafka e di Gogol’, si trasforma grottescamente nell’oggetto del suo desiderio, un enorme seno femminile di settanta chili.

Lo stesso Kepesh tornerà in quello che, insieme a Portnoy, è uno dei testi più significativi di Roth, Professor of Desire (Il professore di desiderio), del 1977. Come in una saga (Roth aveva forse intuito con molto anticipo che la serialità ottocentesca del romanzo angloamericano si sarebbe riproposta e rinnovata nei serial televisivi del terzo millennio, come sostiene oggi la critica), alcuni suoi personaggi chiave ritornano di romanzo in romanzo, fino a costituire dei sottogruppi tematici della sua produzione. C’è la serie dei romanzi di Zuckerman, nove opere pubblicate tra il 1979 e il 2007 (comprende due tra i suoi più noti, The Anatomy Lesson e American Pastoral), la serie dei romanzi di Kepesh (1972-2001), la serie della maturità dei Nemeses (2006-2010) e finanche la serie di Roth, perché tra i tanti alter ego cui fa ricorso nella sua inarrestabile vena affabulatoria, lo scrittore crea anche un esatto doppio di sé nel romanziere Philip Roth, protagonista di cinque romanzi, pubblicati tra il 1980 e il 2004, tra cui il distopico e controverso The Plot Against America (Il complotto contro l’America, 2004).

In un tale groviglio di voci narranti, alter ego, autori modello, narratori, è impossibile districarsi, anche perché lo stesso Roth non voleva affatto che il lettore se ne districasse, bensì che vi si perdesse, come vi si perde, nel senso più ricco del termine (si dissemina, si sparge, si fonde), la sua stessa voce autoriale, prestata nel Professore di desiderio al professor Kepesh. Incerto sul suo futuro professionale, l’io narrante Kepesh dice a se stesso: “è ora di smetterla di impersonare altri, è ora di Diventare Me Stesso. O almeno di cominciare a impersonare il me stesso che ritengo di dover essere.” E queste meditazioni sul peso specifico dell’identità fittizia e di quella reale portano alla ancor più affascinante dichiarazione di Zuckerman nell’Orgia di Praga (1985) relativa all’ineluttabile doppio filo che lega identità e narrazione: “No, la propria storia non è una pelle di cui ci si possa spogliare. Non le scappi, fa parte del tuo corpo e del tuo sangue. E continui a raccontarla finché campi, questa storia venata dei temi della tua vita, questa storia sempre ricorrente che al tempo stesso è una tua invenzione e l’invenzione di te” (cfr. Pia Masiero, Philip Roth and the Zuckerman Books: The Making of a Storyworld, 2011).

Nel vastissimo corpus di Roth coesistono quindi questi due poli apparentemente agli antipodi, ovvero un’attenzione metaletteraria verso i confini labirintici della narrativa e uno sguardo verso il basso, il quotidiano, quel repertorio degli ordinari drammi domestici del suo New Jersey ebraico che forniscono la tessitura a maglie strette del suo mondo fittizio – ma non troppo. Si lamentava, infatti, che quando scriveva pezzi autobiografici il pubblico li prendeva per invenzione letteraria, e quando scriveva fiction i lettori vi cercavano connessioni con la sua vita privata. Ma che senso ha sondare questi confini se il suo lavoro, come egli stesso ebbe a dire, non è stato altro che percorrere “nuovi stadi nel perenne apprendistato dello scrittore”. Identificato un confine, Roth lo ha già superato. E ci ha insegnato come anche il nostro rapporto di lettori con un corpus letterario debba essere un perenne apprendistato, un ascolto umile ma aperto al fascino dell’altro, così come il piccolo Philip, nel New Jersey degli anni Trenta e Quaranta, ascoltava le nonne arrivate nel Nuovo Mondo dall’Europa, le babe che non parlavano inglese ma yiddish, questa lingua diasporica che si era creata nei secoli all’interno del mondo ebraico dell’Europa orientale. Philip non capiva se non qualche parola, ma ascoltava pieno di soggezione ed emozione questi dialoghi misteriosi e familiari al tempo stesso (cfr. Elèna Mortara, “Philp Roth, o del vivere in conflitto”, saggio introduttivo all’edizione di Philip Roth, Romanzi, Meridiani Mondadori, 2017). Il Philip adulto avrebbe poi “ascoltato” i libri degli altri, con un’attenzione che nei decenni ha fatto sì che la sua cifra più riconoscibile fosse, oltre alla matrice di un ebraismo “reale e quotidiano” (non un Judaism ortodosso e teorico ma una Jewishness fatta di vita comune, laica), la connessione tra letteratura e desiderio, emblematizzata dai suoi professori erotomani, ma disseminata, sotto varie forme, in tutti i suoi scritti. Non potrebbero mancare, in un resoconto dell’attività di Roth, i suoi interventi sulla letteratura, le sue “chiacchiere” (shop talk) con gli altri e sugli altri colleghi, come dichiarano i titoli delle raccolte dei suoi saggi, Reading Myself and Others (1975, ed. ampliata 2001) e Shop Talk. A Writer and His Colleagues and Their Work (2001), alcuni dei quali raccolti in italiano in Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti, 1960-2003 (2018). E nella nostra epoca di fruizione abbreviata dai tempi di internet, imperversano sui social network le citazioni dai suoi testi, come quel “Sii più grande dei tuoi sentimenti”, che si spera abbia il ruolo di portale verso la sua sterminata produzione, insieme all’altro aforisma assai “battuto”, “Tutto ciò che non sappiamo è sorprendente, così come lo è tutto ciò che passa per sapere”.

Se Il lamento di Portnoy è l’esplosiva risposta di Roth alla compressione e autorepressione che avevano caratterizzato il milieu ebraico americano (e non solo) fino alla seconda guerra mondiale, le schegge di quell’esplosione sono sparse lungo tutto il suo percorso di scrittore, costellato da figure memorabili, i già citati Zuckerman, Kepesh e Roth, ma anche tutti gli altri uomini (e qualche donna) in perenne conflitto con un mondo forse solo apparentemente ostile. Prodotto della maturità, Mickey Morris Sabbath, il protagonista di Sabbath’s Theater del 1995 (Il teatro di Sabbath, 1999), è un indecente, sfrontato, esacerbato, ma vitalissimo e accattivante ex burattinaio fallito che combatte la sua solitaria e licenziosa battaglia contro il conformismo, i tabù e le regole di una società che disprezza profondamente. A chiudere il cerchio iniziato col suo apprendistato umano e letterario nel secondo dopoguerra, Roth pubblica Nemesi, un piccolo gioiello di virtuosismo narrativo. Dato alle stampe nel 2010, il suo ultimo romanzo torna all’origine: ambientato nella nativa Newark del 1944, è il racconto di una ossessione umana – anzi della ossessione umana per eccellenza nei confronti dell’ineluttabilità del destino, nei confronti della malattia e della minaccia della morte. Come per la formica argentina di Italo Calvino, qui fuor di allegoria il protagonista è assediato dalla polio che fa strage tra i giovani che gli sono affidati al campo sportivo in un New Jersey dal clima equatoriale, in cui la disperazione e il terrore dilagano tra le famiglie ebraiche del quartiere di Weequahic, il quartiere in cui lo stesso Roth era nato e cresciuto. Un quartiere con i suoi odori, i suoi colori, un mondo di babe, di mame, di padri e amici e nonni e ragazzini cui è affidato un incerto presente, un quartiere che, a quanto pare, Roth non ha mai veramente lasciato, tanto meno ora che si è rivelato mortale, sì, ma eterno.

Alessandro Clericuzio insegna Lingua e Letteratura Angloamericana all’Università di Perugia. Si occupa prevalentemente di teatro, poesia e narrativa americana del Novecento, nonché di cultura popolare e rapporti tra cinema e letteratura. Tra i suoi lavori recenti, Tennessee Williams and Italy. A Transcultural Perspective, Palgrave, 2016, “La poesia Beat in Italia: uno studio translocal“ (“Annali di Ca’ Foscari”, 52, 2018), e Italia e Stati Uniti nella Grande Guerra, Carocci, 2018.