«Queste sono poesie necessarie, se mai altre ce ne sono state»

Così scriveva Primo Levi, introducendo l’edizione italiana de Il canto del popolo ebreo massacrato di Y. Katzenelson. Le note che seguono prendono spunto da questa affermazione e non vogliono essere null’altro che un invito a leggere le poesie di Levi. Leggerle come parte importante nell’insieme dell’opera di Levi, e momento fondante dell’elaborazione, della riflessione morale, che segna in maniera inconfondibile tutto il suo lavoro letterario, ma leggerle soprattutto per quello che sono: poesie.

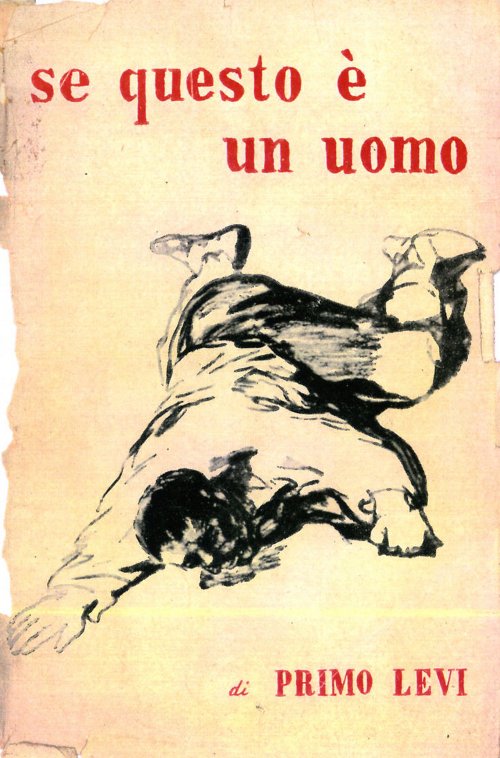

Nel 1947, reduce dall’esperienza di Auschwitz, Levi cercava un editore per il suo primo libro. Andò incontro a più d’un rifiuto. Da ricordare, ne vale la pena, la motivazione con cui, in genere, (Einaudi compreso) si declinava la proposta, e cioè che i tempi non erano maturi, s’era appena usciti dalla guerra e la gente ne aveva avuto abbastanza di sofferenze, non era il caso di tornarci sopra, almeno non così presto. Alla fine il libro lo pubblicò un piccolo editore, De Silva, il cui direttore, Franco Antonicelli, intellettuale appartato ma lungimirante, subito ne comprese il valore. Il libro venne accolto bene dalla critica, ma la tiratura di 2.500 copie vendette poco più della metà. Di li a poco De Silva chiuse l’attività, e le rimanenze, 600 copie, di quella prima tiratura affogarono in un magazzino di remainders durante l’alluvione di Firenze del 1966.

Si deve arrivare al ‘57, in un clima mutato, quando ormai diverse opere di memorialistica e saggistica storica avevano aperto le porte alla discussione sui campi di sterminio, perché Einaudi accolga nel suo catalogo Se questo è un uomo, ma, con buone ragioni, in una collana di saggi.

Oggi il testo di Levi è tradotto nelle principali lingue del mondo, e viene letto, pur se più o meno antologizzato, dalla gran parte degli studenti italiani.

Se questo è un uomo, come altre opere di Levi, porta in epigrafe una poesia. La poesia, che tutti conoscono – o almeno dovrebbero – s’intitola Shemà, ma quel che non tutti sanno e che lo Shemà è la preghiera fondamentale del popolo ebraico (Shemà Ysrael, Ado-nai Eloheinu, Ado-nai ehad.., Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno…). Lo Shemà si recita al mattino appena svegli e la sera prima di coricarsi. Levi ne riprende la scansione e parte del dettato: ciò che conta, quel che lega preghiera e poesia è l’imperativo: ricordare. Ma per Levi quel che si deve ricordare non è il Signore, Dio unico, geloso e munifico, al contrario, con drastica inversione, ciò che si deve ricordare è piuttosto il silenzio di Dio: è il male che è stato, meditare su ciò che è stato e che può tornare in ogni momento.

L’anafora, ripetizione retorica, che compare da subito in Shemà, è la figura che segna molta della poesia di Levi, lascito, forse inconscio, di tanta poesia devozionale, non solo ebraica, ma anche, e forse soprattutto, necessità di imprimersi nella memoria di chi legge.

Voi che vivete sicuri/Nelle vostre tiepide case,

Voi che trovate tornando a sera/Il cibo caldo e visi amici

Considerate se questo è un uomo,

Che lavora nel fango/Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane/Che muore per un sì o per un no

Considerate se questa è una donna,

Senza capelli e senza nome/Senza più forza per ricordare Vuoti gli occhi e freddo il grembo/Come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato:

Vi comando queste parole./Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,/Coricandovi alzandovi/Ripetetele ai vostri figli. O vi sfaccia la casa,/La malattia vi impedisca/I vostri nati torcano il viso da voi.

È stato notato, da Cesare Segre, che Shemà si può leggere come una sintesi estrema della prosa che ne segue, per cui è facile, e forse scontato, vedere le analogie di quest’ultima con la forma tradizionale del midrash, che è, detto frettolosamente, un metodo omiletico di interpretazione della Scrittura. Qualcosa di analogo, tanto per restare in ambito letterario ebraico, si può azzardare per la parabola Di fronte alla legge , pubblicata da Franz Kafka come opera autonoma, e poi inserita da Max Brod nella sua edizione de Il Processo. Non è così peregrina l’idea che la storia di Joseph K., come ci è stata data da Brod – tradendo, forse, la volontà dell’autore che voleva fossero bruciate tutte le carte lasciate inedite – non si possa ricondurre ad un commento della parabola stessa: un commento infinito, non-finito, interminabile, come doveroso volendo rimanere nella tradizione ermeneutica dei maestri talmudici. Da ricordare che Levi, per quanto distante da Kafka – intellettualmente, emotivamente, finanche spiritualmente – ci ha lasciato una traduzione de Il Processo.

Un’altra analogia che senza grande forzatura possiamo cogliere tra Kafka e Levi, è lo stupore della scoperta, relativamente tarda, dell’ebraismo est-europeo: per Kafka è la Compagnia di teatro jiddish di Itzak Loewy che porta i suoi spettacoli a Praga; per Levi sono gli Ostjuden incontrati nel campo di sterminio. Gli Ostjuden sono gli ebrei dell’Est Europa che hanno subito i pogrom, e che ora vanno alla morte docili come gregge di agnelli. A loro Levi dedica la poesia che riportiamo più sotto:

Padri nostri di questa terra,

Mercanti di molteplice ingegno,

Savi arguti dalla molta prole

Che Dio seminò per il mondo

Come nei solchi Ulisse folle il sale;

Vi ho ritrovati per ogni dove,

Molti come la rena del mare,

Voi popolo di altera cervice,

Tenace povero seme umano.

Almeno in parte è a questa scoperta che si deve, per entrambi, una più profonda riflessione sulla propria appartenenza, sulle proprie origini e sugli effetti dell’assimilazione. Ma non dimentichiamo che Kafka viene prima di Auschwitz, e se pure con una sorta di lungimiranza profetica ne vede i prodromi e ne coglie la virulenza, ha però la fortuna di morire prima. Levi ad Auschwitz ci passa un anno, riesce fortunosamente a sopravvivere, ma quell’anno se lo porta dietro come un bagaglio, come un tumore, per i restanti quarant’anni della sua vita.

Se non ora, quando?, altro titolo della bibliografia di Levi, è tolto da un versetto del Pirké Avòt (1, 14), testo sapienziale talmudico. In Pasqua troviamo immersi nel tessuto poetico, con fine artificio parenetico, passi del Seder (la cena rituale di Pesach, la Pasqua ebraica, che, detto per inciso, non celebra resurrezioni né miracoli di sorta, ma, ancora una volta, ricorda l’uscita dalla cattività egizia). Anche La tregua si apre con una poesia, Alzarsi, traduzione dell’imperativo “Wstawác” urlato nei mattini del campo, nell’aspro polacco dei Kapos, comando che i reduci aspetteranno di sentir risuonare per tutte le mattine della loro vita.

Quelle che abbiamo citato, tranne Pasqua che è del 1982, sono alcune tra le prime poesie di Levi, scritte nel ‘46, a ridosso del ritorno dalla prigionia, e legate ineluttabilmente a quella traumatica esperienza. .

Quasi a smentire, a priori, la famosa, e poi abusata, sentenza di T.W. Adorno, e che cioè non si sarebbe più data poesia dopo Auschwitz (volendo sorvolare su Paul Celan e Nelly Sachs, forse i due maggiori poeti ebrei del ‘900, ma ce ne sono tanti altri).

Primo Levi continuò, sebbene con estrema parsimonia, a scrivere poesia per il resto della sua vita: Almanacco, l’ultima della raccolta, è del 1987, anno della morte.

Complessivamente Levi ha lasciato poco più di un’ottantina di poesie; un libretto piuttosto smilzo le raccoglie tutte, insieme ad una manciata di traduzioni, quasi tutte, quest’ultime dal Libro dei Canti di Heinrich Heine. La raccolta s’intitola Ad ora incerta, è pubblicata da Garzanti, ed è ancora in catalogo. Il titolo è tratto da un verso dalla Ballata del vecchio marinaio di S.T. Coleridge, e non a caso quel verso: il fantasma del vecchio marinaio cerca di fermare gli invitati che si stanno recando alla festa, vuole raccontare a qualcuno le sue sventure, ma nessuno si ferma. Più tardi Levi dirà che quello era stato uno dei peggiori incubi tra quelli che avevano accompagnato tante delle sue notti: esser tornati e voler raccontare l’inferno e non trovare nessuno disposto ad ascoltare. Si verrà poi a sapere che quell’incubo era stato moneta comune di innumerevoli ex-deportati. Ma il verso di Coleridge, (nella sua versione originale: «Since then, at an uncertain hour») è anche il verso di apertura de Il superstite (1981), la poesia che sta in epigrafe a I sommersi e i salvati, ultimo testo di Levi dedicato all’opera dello sterminio. Nei versi di chiusura de Il Superstite Levi dice, con la chiarezza e la sintesi che gli sono proprie, l’altro, e peggior male, che avvelena l’aria e il sangue dei sopravissuti: il senso di colpa.

Indietro, via di qui, gente sommersa,

Andate. Non ho soppiantato nessuno,

Non ho usurpato il pane di nessuno,

Nessuno è morto in vece mia. Nessuno.

Ritornate alla vostra nebbia.

Non è mia colpa se vivo e respiro

E mangio e bevo e dormo e vesto panni.

È vero, ed è un dato di fatto innegabile, che la notorietà di Primo Levi è dovuta in primo luogo ai testi legati all’esperienza di Auschwitz, e mi riferisco alla fondamentale trilogia che comprende Se questo è un uomo, La tregua e I sommersi e i salvati, è però anche vero che l’opera di Levi è ben più vasta e trascende ampiamente la memorialistica. Primo Levi è stato senza dubbio uno dei massimi autori italiani del ‘900. La prosa scarna e precisa, la prospettiva morale che ne sottende tutta la narrativa, anche quella di finzione, la chiarezza cristallina, sono le qualità che ne hanno fatto da subito un classico. Oltre all’internamento ad Auschwitz, che indubbiamente è una delle fonti, forse anche la più importante, che conduce Primo Levi a scrivere, è bene ricordare che di formazione Levi era uno scienziato, un chimico, professione che esercitò lungo tutto l’arco della sua vita lavorativa. Ma non va dimenticato che le basi umanistiche della sua cultura si erano formate al D’Azeglio di Torino, quando il Liceo Classico italiano era ancora una grande scuola, e la preparazione che se ne riceveva era, per molti aspetti, incomparabile con quanto accade oggi. Levi poi, come del resto tanti piemontesi illustri e più o meno suoi contemporanei (penso a Massimo Mila, ai Ginzburg, ecc.) amava la montagna, ma il suo sguardo sulla natura era insieme lo sguardo obiettivo del naturalista e lo sguardo del poeta.

Un verso de Il Pangolino, poesia di Marianne Moore, dice che: «Per spiegare/ la grazia è necessaria/ una mano curiosa». Primo Levi aveva mani curiose e ripetutamente ha affermato la necessità di conoscere con le mani, di sentire fisicamente la realtà.

Agave (che potete leggere più sotto), Meleagrina, La chiocciola, L’elefante, sono poesie tarde e tutte comprese di una grande pietà per ogni cosa vivente, una pietà espressa però con termini asciutti e scabri, talvolta con puntuali termini tecnici.

Non sono utile né bella,

Non ho colori lieti né profumi;

Le me radici rodono il cemento,

E le mie foglie, marginate di spine,

Mi fanno guardia, acute come spade.

Sono muta, parlo solo il mio linguaggio di pianta,

Difficile a capire per te uomo.

È un linguaggio desueto, Esotico, poiché vengo di lontano, Da un paese crudele

Pieno di vento, veleni e vulcani.

Ho aspettato molti anni prima di esprimere Questo mio fiore altissimo e disperato, Brutto, legnoso, rigido, ma teso al cielo.

È il nostro modo di gridare che

Morrò domani. Mi hai capito adesso?

Bandito il sentimentalismo, il lirico abbellimento, l’intellettualismo ermetico, la poesia di Levi ha poche o nulle analogie con la poesia italiana ad essa contemporanea. Levi stesso ne era perfettamente consapevole, e con naturale understatement parlava della sua poesia, quasi scusandosi, definendola un vizio, un vezzo, forse l’unico che come autore si concedeva e che talvolta non riusciva a reprimere. Prova ne sia che poche (due?) sono le poesie d’amore che ci ha lasciato, e perciò chiudiamo questa nota con 12 luglio 1980:

Abbi pazienza, mia donna affaticata,

Abbi pazienza per le cose del mondo,

Per i tuoi compagni di viaggio, me compreso,

Dal momento che ti sono toccato in sorte.

Accetta, dopo tanti anni, pochi versi scorbutici

Per questo tuo compleanno rotondo.

Abbi pazienza, mia donna impaziente,

Tu macinata, macerata, scorticata,

Che tu stessa ti scortichi un poco ogni giorno

Perché la carne nuda ti faccia più male.

Non è più tempo di vivere soli.

Accetta, per favore, questi 14 versi,

Sono il mio modo ispido di dirti cara,

E che non starei al mondo senza di te.

Bibliografia consultata

Primo Levi, Ad ora incerta, Gli Elefanti Poesia, Garzanti.

Sull’obbligo di ricordare, per il popolo ebraico, si veda di Y.H. Yerushalmi Zakhor. Storia e memoria ebraica (Parma 1993).

Per quel che vale leggere poesia in tempi bui, un libretto di Alfonso Berardinelli, può aiutare: Poesia non poesia (Torino, 2008), dal cui risvolto di copertina citiamo: «Io non credo nella poesia. Credo soltanto in quelle poesie che mi fanno credere in loro. Se convince il lettore, la poesia non ha bisogno di essere difesa. Se non lo convince perché difenderla?».

Giorgio Pangaro, redattore di Studi Umbri, cura con L. Cimmino la collana di testi “Corpo a corpo” tra letteratura e cinema per Rubbettino Editore.