Recensione a Sherry Turkle, Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books, New York 2011, trad.it. Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, Codice Edizioni, Torino 2012.

***

“La tecnologia si propone come architetto della nostra intimità”

Sherry Turkle

“Guardo l’orologio per avere un’idea del tempo,

guardo il mio Blackberry per avere un’idea della mia vita”

un utente della rete

La nostra società dipende sempre più sensibilmente dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia per il suo funzionamento che per il suo sviluppo. Un numero crescente di persone trascorre tutta la propria vita adulta allacciato a strumenti come i social network, la posta elettronica, il World Wide Web, investendo, oltre che risorse economiche (acquisto di telefoni, tablet, computer, credito telefonico, etc.) anche, e soprattutto, una risorsa importante per tutti: il proprio tempo.

Perché un numero sempre più elevato di persone trascorre una quantità considerevole della propria giornata a diffondere notizie sul proprio conto? Perché esistono “luoghi” della rete che ospitano blog di famiglia dove annunciare un matrimonio, l’andamento di una malattia o le foto ricordo con i nonni? Perché vi sono persone che pubblicano in diretta il confezionamento di ciò che mangeranno oggi a pranzo o foto dei momenti intimi trascorsi con i propri familiari? Perché due coniugi si fanno gli auguri di buon anniversario di matrimonio sulla propria pagina Facebook? Le domande, a questo proposito, potrebbero essere sterminate. Tutto sta improvvisamente cambiando, anche il modo in cui ci si si frequenta o ci si innamora. Le cosiddette applicazioni di networking geosociale (Grindr, Tinder) consentono di fare nuove amicizie, in forma più o meno anonima e Luciano Floridi, citando alcune ricerche svolte di recente, racconta che nel Regno Unito i tweet sono il modo preferito per iniziare un legame sentimentale; la tecnologia è anche il mezzo preferito per chiudere una relazione (il 36% per telefono, il 27% con un messaggio, il 13% tramite un social network). Addirittura, la costruzione dell’identità personale, ormai, passa attraverso la scrittura e la stressante pubblicazione del proprio profilo online, il nuovo biglietto da visita, che spesso innesca una sorta di ”ansia da presentazione”. Perché tutto questo?

Sherry Turkle (Boston, 1948), soprannominata ormai da molti l’”antropologa del cyberspazio”, è una psicologa statunitense, studiosa da tempo delle relazioni tra vita reale e vita digitale, anche in campo sociologico. Ha pubblicato una serie di contributi di notevole risonanza nel panorama internazionale riguardante le tecnologie e il loro impatto nella vita quotidiana del genere umano. È autrice di libri di successo come The Second Self (1984), e di Life on the Screen (1995), nei quali ha tentato di raccontare il complesso rapporto che intercorre tra l’uomo e i calcolatori, tra l’uomo e gli strumenti del mondo virtuale messo a disposizione dalla rivoluzione digitale, con l’occhio attento a mettere in evidenza i paradossi degli ambienti virtuali di prima generazione (MUD, etc.).

Si dice, ormai, che l’«uomo della strada» si stia rapidamente trasformando nell’«uomo della stanza». Potrebbe sembrare un paradosso: siamo nell’era della comunicazione e ci troviamo a parlare di solitudine? Abbiamo a disposizione strumenti per comunicare che fino a qualche tempo fa sarebbe stato impossibile immaginare, e stiamo rischiando addirittura di rimanere più soli? Non è per niente semplice districarsi tra queste domande, ma la psicologa americana è profonda conoscitrice del mondo tecnologico e dei suoi paradossi, se non altro perché ha studiato la rivoluzione digitale in tutti i suoi aspetti, dall’apparire dei primi computer fino ai nostri smartphone e tablet. Come lei stessa ha affermato in un Ted-talk di cui riporto il relativo link (https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together), Turkle sostiene che le tecnologie mobili ci stiano portando proprio dove non vorremmo andare e, da un punto di vista psicologico, esse stanno cambiando non solo quello che facciamo, ma anche, e soprattutto, quello che noi “siamo”, condizionando profondamente la nostra vita.

In Alone Together, per la verità già un po’ datato se messo a confronto con il rapido susseguirsi di cambiamenti tecnologici e di novità nel campo della comunicazione ininterrotta, la Turkle affronta il complesso enigma degli effetti psicologici che l’informatica e i nuovi ambienti virtuali nati con le nuove tecnologie hanno sull’individuo e sulla società. Con la sua riflessione sulla solitudine e sulle nuove solitudini nell’era dei social network e dei social media, sui risvolti psicologici individuali e sui comportamenti sociali, la studiosa americana cerca di capire in che modo la tecnologia abbia un discreto impatto anche sulle malattie e sulle dipendenze: il DSM-5, il manuale diagnostico dei disturbi mentali, ha al suo interno, già da un po’, diverse patologie legate all’uso dei dispositivi e delle applicazioni digitali, una per tutte l’Internet Addiction Disorder (IAD), come risultato degli effetti che le nuove tecnologie della comunicazione hanno sulla vita individuale, sociale e professionale delle persone, e che si manifesta attraverso un utilizzo intensivo e ossessivo della Rete e delle sue applicazioni.

A proposito dei temi trattati in questo volume, si impone una precisazione: solitudine e isolamento (si pensi al fenomeno degli hikikomori[1] e alla sua relazione con la dipendenza da Internet) sono due modi radicalmente diversi di vivere, anche se spesso vengono confusi. Essere soli può voler dire non sentirsi soli, ma separarsi temporaneamente dal mondo delle persone e delle cose, dalle quotidiane occupazioni, per rientrare nella propria interiorità e nella propria immaginazione – senza perdere il desiderio e la nostalgia della relazione con gli altri, con le persone amate, e con i compiti che la vita ci ha affidato; siamo isolati, invece, quando ci chiudiamo in noi stessi, perché gli altri ci rifiutano o più spesso sulla scia della nostra stessa indifferenza o di una volontaria esclusione sociale.

Il tema della solitudine al centro delle riflessioni della Turkle è quello della solitudine provocata dalla nostra vita online. Secondo Bauman, il successo dei social network dipende dal fatto che i fondatori delle varie piattaforme hanno intercettato e sfruttato il crescente disagio esistenziale rappresentato dal desiderio di evitare la solitudine. A volte ricercata e più spesso temuta, la solitudine popola da sempre la letteratura mondiale, a tutti i livelli, ed è sempre stato un tema molto caro anche ai filosofi. I computer, entrati di prepotenza nelle nostre vite, almeno in prima battuta per facilitare calcoli, per essere usati in ambito lavorativo e scolastico, hanno aperto la strada a una sempre maggiore personalizzazione dello studio e del lavoro, ma è stata la comparsa di smartphone e tablet, la loro portabilità e lo sviluppo di applicazioni dedicate ad aver modificato totalmente la nostra giornata e le nostre abitudini[2]. Tutto ruota attorno al dispositivo mobile che abbiamo sempre a portata di mano: per esempio, portare il telefono all’orecchio, o anche una a occhiata una volta tirato fuori dalla tasca o dalla borsa, serve a congedarsi dalle persone con cui dialoghiamo o a interrompere una discussione. Ci troviamo ormai nell’infosfera (Floridi, 2017), quello spazio globale dominato e gestito da applicazioni informatiche, oltre che dai mass-media tradizionali.

Com’è noto, la solitudine può essere considerata sotto vari aspetti (Mazzucchelli, 2014): può essere distinta, come ha detto Eugenio Borgna, in solitudine interiore/creatrice e dolorosa/isolante; oppure può essere forzata, come nel caso del carcere o della malattia; può essere ricercata, come nel caso di chi si lancia in un’esplorazione della propria interiorità e del proprio sé; oppure può essere indotta, ed è proprio questo tipo di solitudine che ha, secondo la Turkle, una relazione stretta con il mondo dei social network e dei social media. Abbiamo scoperto che il mondo della connettività si sposa alla perfezione con una vita piena di impegni e di lavoro e ora desideriamo che la Rete ci difenda dalla solitudine. La domanda cruciale, alla quale la studiosa statunitense tenta di rispondere, è la seguente “siamo sempre più soli e la tecnologia mette in risalto il problema della solitudine oppure la tecnologia è, in qualche modo, anche responsabile di tutto ciò?”. Non è per niente semplice rispondere, ma partiamo dall’inizio.

***

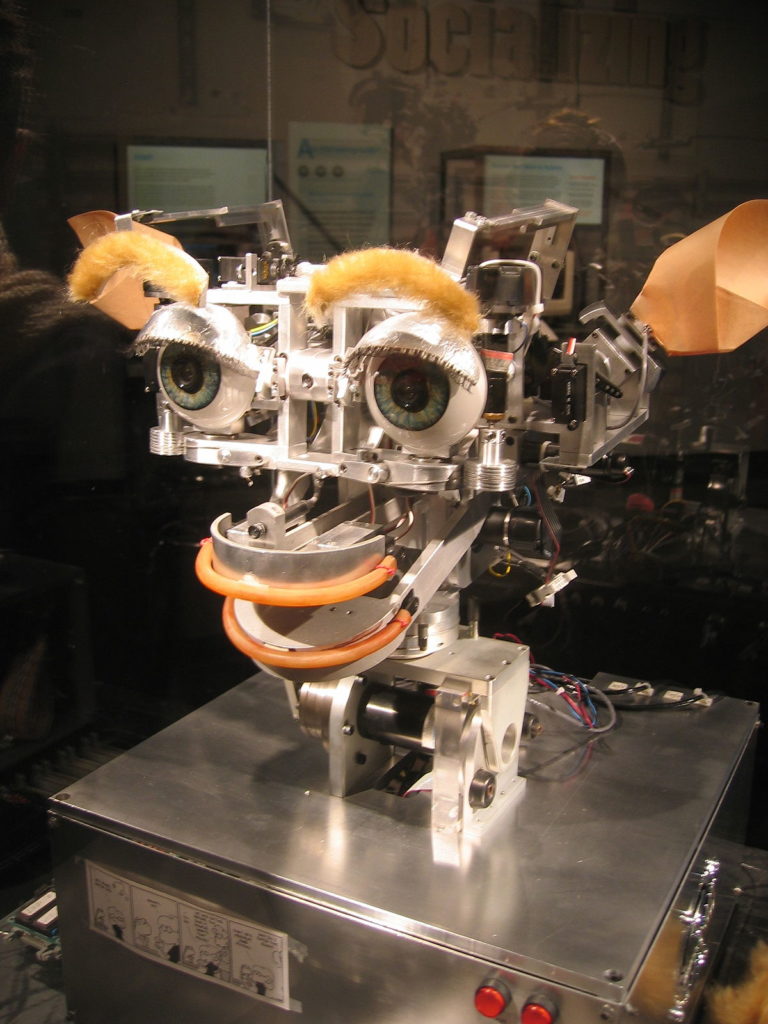

Nella prima parte del volume, dal titolo “Il momento robotico. Nella solitudine, nuove intimità”, la Turkle analizza la storia della robotica “da compagnia”, con un elenco dei vari dispositivi robotici che ci hanno accompagnato da qualche decina d’anni a questa parte. Secondo Turkle, in un mondo in cui preferiamo comunicare per SMS piuttosto che parlare di persona, i robot sociali offrono l’illusione della compagnia senza gli impegni dell’amicizia. La lunga scaletta di meccanismi riportati, e le conseguenti riflessioni svolte dalla studiosa americana, parte da ELIZA[3], il celebre programma per computer che, per primo, ha avuto il merito di coinvolgere chi lo usava in conversazioni simulate.

I destinatari di dispositivi robotici sono quasi sempre stati i bambini, ma recentemente lo sono anche gli anziani. Diversamente dai giochi tradizionali, se i robot vengono trascurati, essi danno alcuni segnali, creando aspettative.

Da un lato, i bambini degli anni Novanta sono rimasti affascinati da piccoli robot tascabili come il Tamagotchi, creatura virtuale contenuta in una specie di uovo di plastica o i Furby, primo robot sociale ad essere influenzato dal modo in cui si interagisce con lui. Tamagotchi e Furby non sono più considerati dai bambini semplici giocattoli, ma vere e proprie “macchine emotive”.

Dall’altro lato, gli anziani si vedono affiancare da robot (sempre più con caratteristiche umanoidi) che hanno il compito di assisterli (ad esempio ricordando orari e frequenza dei farmaci), ma che hanno sempre più il ruolo di robot da compagnia, con volti espressivi e una voce, e che danno l’impressione di prendersi cura della persona con cui interagiscono. Gli animali robotici sono generalmente presentati come migliori di qualunque animale vero, “adorabili, reattivi, che non richiedono pulizia e che non moriranno mai”: è proprio nell’assistenza e nella compagnia che i progetti di robotica sono più in vista.

L’elemento più preoccupante del momento robotico, dice la Turkle, è dato dal fatto che ormai noi siamo disponibili a dialogare con qualcosa di inanimato non perché siamo oggetto di un inganno ma perché abbiamo bisogno di riempire spazi vuoti: i bambini sanno che dietro il robot non c’è qualcosa o qualcuno che prova sentimenti, sanno che il robot non è maturo da un punto di vista biologico, ma che lo è da un punto di vista relazionale. D’altra parte, gli esperti di robotica, quando difendono le loro macchine, chiedono brutalmente: “Volete che i vostri genitori e i vostri nonni siano accuditi da robot, o preferite che non siano accuditi affatto?”. “Volete anziani soli e annoiati o preferite che siano intrattenuti da robot da compagnia?”. I robot continuano a non “capire” l’esperienza umana, non sanno cos’è un sentimento, non conoscono nulla di ciò che noi possiamo provare: invidia, gelosia, riconoscenza, nostalgia, etc., ma sono eccezionali nel “dimostrare comprensione” e noi siamo soddisfatti di recitare la nostra parte, esattamente come ci comportiamo quando siamo online: curiamo la rappresentazione di noi stessi.

I nostri incontri con i robot sociali provocano reazioni che non hanno a che fare con le capacità di queste macchine, ma con le nostre vulnerabilità: quando ci prendiamo cura di un oggetto, lo percepiamo come “intelligente” e ci sentiamo in relazione con esso, ma l’attaccamento non deriva dal fatto che determinati oggetti computazionali provino emozioni o intelligenza, perché non è così; l’attaccamento deriva da ciò che essi evocano in noi. I robot tendono a non essere più considerati come macchine, ma come creature, e la curiosità lascia il posto al desiderio di prendersene cura e anche se sono sole, le persone che hanno a che fare con loro si sentono connesse e intimamente in relazione con loro. Questo perché una semplice interazione si è trasformata in quello che oggi chiamiamo «interattività», cioè l’imitazione dell’interazione umana da parte di un sistema meccanico o elettronico che abbia come obiettivo quello di comunicare in maniera dialogica e che, come ha detto Longo, dimostri una sorta di volontà di collaborazione dei parlanti. Ora, il meccanismo dell’interazione con un dispositivo, o un giocattolo, ha sempre avuto un suo fascino, e l’uomo non si è sottratto all’attrazione delle cosiddette “macchine pensanti”: basti ricordare i videogiochi, le sfide che la maggior parte di questi hanno lanciato agli adolescenti (ma anche agli adulti) per verificare la bravura dell’umano nei confronti di una macchina (un videogame da sempre portato ad esempio è quello del gioco degli scacchi) o proprio per verificare fino a che punto una macchina potesse essere “intelligente” (un esempio per tutti il test di Turing). L’interazione e la comunicazione con umani da parte di un robot sociale presuppongono una certa autonomia, che gli consenta anche di prendere decisioni autonome, anche se è da notare che l’essere sociale è una caratteristica delle società umane.

La distinzione tra intelligenza artificiale «debole» (o leggera, come la chiama Floridi) e intelligenza artificiale «forte» è qui importante: la prima afferma che il principale aiuto del computer, o di un meccanismo automatico come un robot, nello studio della mente è quello di darci uno strumento molto potente e preciso nella formulazione e nella verifica di ipotesi. La seconda sostiene che il cervello non è altro che un calcolatore digitale e la mente niente altro che un programma per calcolatore, con la conseguenza che il cervello è considerato uno tra un numero indefinito di tipi di hardware in grado di sostenere i programmi che costituiscono l’intelligenza.

La difesa tentata dall’uomo nei confronti delle macchine, soprattutto quando queste, e il computer in particolare, hanno dato l’impressione di prendere il sopravvento sulle capacità umane, è stata da sempre quella di considerare una macchina uno stupido strumento a disposizione dell’uomo, senza il quale la macchina non esisterebbe neppure, eppure la fotografia scattata dalla Turkle ci restituisce una società quasi totalmente condizionata (e spesso controllata) dalle macchine, da smartphone e tablet, e dal progresso tecnologico.

Sembrerebbe, comunque, che l’intelligenza artificiale forte, da sempre ritenuta irrealizzabile, abbia ceduto il passo a quella debole, fatta di obiettivi più facilmente raggiungibili: è da notare che vi sono, però, alcuni aspetti della mente umana che possono essere riprodotti da una macchina, come la manipolazione di simboli (la stanza cinese di Searle).

La Turkle che tenta di restituire ai robot il loro posto nel mondo che ci circonda: “A che cosa pensiamo quando pensiamo ai robot? Al significato dell’essere vivi, alla natura dell’attaccamento, a ciò che rende tale una persona. E quindi, più in generale, ripensiamo: che cos’è una relazione? Riconsideriamo l’intimità e l’autenticità. A cosa siamo disposti a rinunciare quando ci rivolgiamo ai robot invece che agli esseri umani? Fare queste domande non significa sminuire i robot o negare che siano meraviglie dell’ingegneria; significa solo far sì che stiano al proprio posto”.

***

Nella seconda parte del volume, dal titolo “Tutti connessi. Nell’intimità, nuove solitudini”, l’attenzione si sposta sugli ambienti di networking sociale, un argomento di interesse cruciale, con il quale, ormai, abbiamo a che fare tutto il giorno, tutti i giorni.

La studiosa mette in evidenza le storie di novelli cyborg[4], ragazzi sempre online, liberi da scrivanie e cavi perché muniti di dispositivi wireless e display digitali applicati sulle montature degli occhiali, convinti di sperimentare, attraverso la connessione continua, la loro produttività e la loro memoria, nativi digitali che prima di cominciare a conversare con qualcuno, lo cercano sulla rete per controllare le amicizie in comune o i loro incontri precedenti, in modo da sentirsi più preparati, più socievoli e, tutto sommato come essi dicono, “persone migliori”, perché la molteplicità dei mondi che hanno a disposizione li rende diversi, più sicuri di sé: “mentre sono con noi, sono anche da molte altre parti”. Oggi siamo tutti dei cyborg, perché tutti i dispositivi di un tempo sono stati assemblati in uno solo, lo smartphone che, ricordiamolo, svolge compiti che pochi anni fa pensavamo irrealizzabili (si pensi soltanto a quella celebre app, a disposizione di tutti, che “ascolta” una canzone, la riconosce e ci segnala titolo e autore), anzi, degli inforg, come direbbe Floridi.

Oggi i sintomi dominanti della nostra società iperconnessa sono, in modo particolare per adolescenti e giovani adulti, la paura dell’isolamento e dell’abbandono, la dipendenza da relazioni virtuali (si pensi alla FoMO[5]), mentre è evidente che i nostri profili online esistono in funzione del numero dei contatti e della loro intercambiabilità. Senza pensare che in questo modo siamo continuamente controllati o, come si dice in gergo, “profilati”: dietro alla rivoluzione tecnologica c’è sempre il sospetto che, oltre ad una rivoluzione, siamo di fronte anche ad un’immensa operazione commerciale (un social network “creativo” come Pinterest è sfruttato dalle grandi multinazionali dell’hobby, uno strumento come Facebook ci fa vedere annunci commerciali sulla base dei nostri desideri o addirittura viene utilizzato per cercare di capire quali sono le nostre idee in fatto di scelte politiche, etc.).

Su Facebook possiamo entrare in connessione quando e dove vogliamo, e possiamo, dice Turkle, interromperla facilmente: la condivisione di musica, pensieri e immagini ci consente di espandere la nostra influenza in una comunità di conoscenti (ma Facebook li chiama amici) potenzialmente in ogni parte del mondo. Nel lavoro, ad esempio, il successo si misura spesso in base alle chiamate effettuate, alle email ricevute e alle risposte agli SMS; come dice Turkle, ci è permesso di essere sempre da un’altra parte, di essere altrove, ad esempio trovarsi ad una riunione e scrivere email finché non arriva il proprio turno di parlare, anche se ciò ci conduce alla difficoltà di stabilire una relazione tra ciò che è vero e ciò che è vero in un mondo simulato.

In campo scolastico, la studiosa americana riporta un esempio di quanto si sia creduto importante il campo tecnologico nell’età dell’educazione e della formazione è quello del multitasking: i nostri bambini sono cambiati: una volta, mentre facevano i compiti, ascoltavano tutt’al più un po’ di musica e guardavano la tv, ma oggi credono di essere più produttivi e più efficienti, e per questo si dedicano contemporaneamente ai social network, spediscono SMS o instant message, ascoltano musica, caricano foto in rete, etc. Negli ultimi tempi si è pensato che fossimo di fronte a bambini superdotati, in quanto capaci di portare avanti più attività simultaneamente, e gli educatori hanno scambiato queste abilità per abilità fondamentali. In realtà i multitasker non se la cavano bene in nessuno dei compiti che affrontano. L’illusione prodotta da una condivisione istantanea di più ambienti produce una nuova concezione del tempo, che sembra dilatato dalla possibilità di fare più cose nello stesso momento. Inoltre, per i ragazzi i dispositivi mobili offrono il supporto di una comunità quando la famiglia è assente (a causa quasi sempre, del lavoro, ma sempre più spesso perché i genitori sono assorbiti dall’attività online): i costumi sociali cambiano, vent’anni fa mandare trenta SMS al giorno ai genitori poteva apparire problematico, oggi è la normalità. Molti teenager dicono di aver paura di perdere il proprio profilo Facebook, con tutti i ricordi, le foto, le foto postate da altri dove sono stato “taggato” riflette l’affermazione di molti di loro quando affermano che quella è “parte della loro vita, un secondo sé”, mentre alcuni dicono di voler lasciare traccia dei loro sentimenti “sul sistema” (Floridi sostiene che piuttosto che il termine online, oggi avrebbe più senso usare il termine onlife).

Per gli adulti non è che le cose vadano meglio: sono spesso i figli a dire ai propri genitori di mettere via il cellulare durante la cena, chiedendo di parlare di problemi dei quali i genitori stessi hanno smesso di occuparsi, così impegnati nell’”amministrazione” della loro vita online. Nei social network, come afferma Turkle, pensiamo di presentare noi stessi, mentre finiamo spesso per essere qualcun altro, spesso la fantasia di chi vorremmo essere. E poi, oggi vogliamo avere delle soddisfazioni non solo nella vita reale, ma anche in quella virtuale (si pensi al compiacimento per un like ricevuto ad un post su un social network, o al numero di like che ottiene una nostra foto), quella vita che Turkle chiama, ormai, “miscuglio esistenziale”.

Il libro prosegue raccontando una serie sterminata, ancorché caotica, di aneddoti sulle abitudini di adulti e adolescenti utenti di Internet. Ma da dove proviene questa spinta ad un uso ininterrotto di nuove tecnologie e social media?

Bauman sostiene che la grande attrazione del web è il comfort, la possibilità di fare più cose con meno sforzo e più velocemente. Il vantaggio della rete è la possibilità di una comunicazione istantanea, anche se questa possibilità ha delle conseguenze, degli svantaggi non calcolati. Per Bauman, i social media spesso sono una via di fuga dai problemi del nostro mondo offline, una dimensione in cui ci rifugiamo per non affrontare le difficoltà della nostra vita reale, con la conseguenza di una crescente fragilità dei rapporti umani. Le condizioni create dalla Rete e dall’era digitale rendono l’attenzione fragile e incostante, incapace di andare in profondità. Ecco perché i messaggi online devono essere brevi e semplici. Grazie a Internet è molto più facile entrare in connessione con la sfera pubblica. Solo pochi anni fa, non era possibile intercettare i personaggi pubblici: dialogavano solo con grandi testate giornalistiche, le tv, le radio. Oggi sono venute meno molte barriere”. Da un lato, insomma, l’informazione è più alla portata di tutti. “Ma c’è un’altra faccia della medaglia”, aggiunge Bauman: “i blog, i siti di informazione on line sono molto attenti al numero dei lettori, al numero di fan sulla pagina Facebook. Eppure, tutto ciò nasconde un paradosso: diciamo spesso che il mondo è diventato complesso, ma abbiamo creato una cultura della comunicazione che ha diminuito il tempo necessario alla riflessione. Avere più tempo per pensare implica spegnere i telefoni, ma ciò non è semplice perché essi forniscono quello che Turkle chiama “GPS sociale e psicologico per i sé allacciati”.

La tecnologia, al servizio della comunicazione, ha cambiato le regole del vivere, infatti la comunicazione ininterrotta, la velocità telegrafica, la brevità e la sinteticità dei dialoghi fanno sì che “il mondo delle risposte risposte rapide non rende impossibile l’introspezione, ma fa ben poco per incoraggiarla”. Inoltre, le nostre conversazioni faccia-a-faccia sono continuamente interrotte da suoni (diversi tra loro) che fanno sapere che si è ricevuto un messaggio, una email, una qualunque notifica di un ambiente diverso e che spesso molti di noi fanno apparire come una scocciatura, ma che in fondo ci gratificano, mostrando a chi ci sta vicino in quel momento la pluralità di persone o di ambienti che in qualche modo sono interessate a noi: la connessione fisica è sostituita da una connessione online. L’uso di strumenti di SNA (Social Network Analysis) consente, inoltre, di rilevare il grado di popolarità di ogni membro del social network: possono essere investigati comportamenti e abitudini, minore o maggiore socialità, processi relazionali ed effetti individuali e sociali derivanti dalla partecipazione all’ambiente sociale online (Mazzucchelli, 2014).

La posta elettronica non viene quasi più utilizzata dagli adolescenti, e allo stesso modo essi odiano le telefonate perché, essendo in tempo reale, richiedono un’attenzione maggiore; si ha la sensazione di un controllo maggiore del proprio tempo se non si è disturbati da telefonate. Una ragazza intervistata precisa: “Quando hai il tempo di pensare a ciò che dirai, puoi parlare anche con quelli con cui faresti fatica”; in una comunicazione differita, lo schermo offre protezione e ci si sente meno oppressi dalle aspettative dell’immediatezza di una relazione faccia-a-faccia; quando si ricorre alla telefonata, la preoccupazione dei genitori nei confronti dei figli sale ed è come se scattasse un livello superiore di attenzione perché il pensiero che sale in mente è: “se mi chiamano al telefono dev’essere urgente, altrimenti mi avrebbero mandato un messaggio”. I ragazzi ricevono un telefono, in media, tra i 9 e i 13 anni, a patto che essi siano rapidi nel rispondere alle chiamate dei genitori; in questo modo, i figli non provano l’esperienza di stare da soli e di poter contare solo su se stessi (come accadeva prima degli smartphone), con la responsabilità di affrontare le situazioni in prima persona e senza poter contare sull’apporto di mamma e papà. In fondo, il nostro sogno è, sì, quello di non essere mai soli, ma senza rinunciare al controllo, cosa che è impossibile nella relazione faccia a faccia.

La società (americana) descritta da Sherry Turkle, schiava di un’“attenzione parziale continua”, è fatta di persone che vogliono controllare ogni cosa, in fondo anche quando si comunica per messaggio, piuttosto che per telefono, si tenta di mantenere una distanza che consente di “non dire troppo” o di non andare “fuori controllo”, e poi il multitasking si sta trasformando lentamente in multi-lifing, cioè non solo mescolare vita reale e vita virtuale, ma vita reale e una pluralità di vite virtuali come accade quando una persona ha una pluralità di profili social, che spesso riflettono età diverse per sperimentare identità diverse tra loro.

Secondo la psicologa americana, i nostri sé online sviluppano personalità distinte che a volte ci sembrano migliori, mentre sono in molti a non perdere occasioni per apparire su un palcoscenico virtuale più grande. “È ciò che io chiamo ‘il sostituto povero della celebrità’”, ha detto una volta il sociologo polacco. Secondo Bauman, il successo, oggi, è essere visti da quante più persone possibili, mentre il peggior incubo della nostra società è essere esclusi, abbandonati, trovarsi in una posizione in cui nessuno ha bisogno di noi.

Nel caso dei robot sociali siamo soli, ma riceviamo segnali che ci dicono che siamo in compagnia; connessi a Internet siamo insieme, ma le nostre aspettative sugli altri sono talmente basse che possiamo sentirci totalmente soli, rischiando che il self si trasformi in itself, cioè che noi tutti e i nostri interlocutori ci trasformiamo in oggetti, più o meno animati, quasi equivalenti ai robot sociali o da compagnia. Come afferma Floridi, quando dice che guardare le vetrine diventa fare shopping su Internet e non camminare per strada, ma navigare in Rete, il nostro senso d’identità personale subisce una modifica al ribasso, con il rischio di iniziare a comportarsi e a rappresentare se stessi come anonimi prodotti di massa, esposti e confrontati online con miliardi di altri individui: in quanto utenti, facciamo affidamento su indicatori online piuttosto che su reali esperienze, incoraggiando una cultura che tende a tipizzare e de-individualizzare.

Bauman, ad esempio, nella sua analisi della società attuale, sostiene che è profondamente mutato, negli ultimi anni, anche il nostro modo di intendere il tempo delle nostre vite. “Nella società di oggi sono cambiati la nostra percezione e il nostro uso del tempo. Siamo meno in grado di fare programmi, perché siamo sempre più consapevoli che gli eventi della nostra vita sono imprevisti e imprevedibili. Prima il nostro tempo era strutturato in un certo modo – c’era il tempo dell’ufficio e il tempo della casa, il tempo del lavoro e quello del riposo e si lottava per pianificarlo nella maniera più solida possibile. Oggi queste divisioni stanno venendo meno. Ci sono solo eventi istantanei, che capitano inattesi. La nostra percezione del tempo si riassume nell’espressione ‘il tempo è adesso’”. In questa trasformazione hanno molto a che fare le nuove tecnologie e i social media, che hanno inaugurato l’epoca della comunicazione istantanea. “Con smartphone, tablet e pc, noi siamo sempre presenti, sempre connessi” e il tempo della nostra vita privata non ne trae certo beneficio. I luoghi pubblici sono luoghi in cui la gente ha smesso di parlare e insieme a questa presenza costante che ci viene imposta on line, siamo spesso assenti al nostro mondo off line – “penso per esempio all’immagine sempre più frequente di un gruppo di amici, ciascuno con il proprio telefono in mano: sono insieme solo fisicamente, ma ognuno è ‘spiritualmente’ trasportato in altri mondi”.

La solitudine non è nata con i social media e nemmeno scomparirà usando Facebook o Instagram, ma la Rete ci restituisce, in maniera molto amplificata, tutta l’incertezza, il disorientamento e i dubbi della società contemporanea. Il social network non è la causa della solitudine, ma è lo strumento che la rende visibile e manifesta. Come conclude la Turkle, la gente è sola e la Rete è seducente, ma se siamo sempre “on”, potremmo negarci i vantaggi della solitudine. Sappiamo tutti cosa fece Henry David Thoreau nel 1854, quando andò a vivere per due anni in solitudine sul lago Walden, in comunione con la natura e la semplicità delle piccole cose. Thoreau desiderava “staccare la spina”, recuperare una dimensione umana e “vivere con saggezza” una vita autentica, perché trovava che in solitudine avrebbe recuperato la propria vita senza la mediazione degli altri. Turkle identifica in chi tenta di rinunciare alla connessione continua alcune idee dello scrittore americano, e si chiede quali siano i valori in base ai quali giudichiamo la nostra stessa vita. Quando Thoreau si chiedeva ‘dove vivo e per cosa vivo’, legava insieme il luogo e i valori. Dove viviamo non solo cambia il modo in cui viviamo, ma pervade anche ciò che siamo. Negli ultimi tempi la tecnologia ci promette una vita sullo schermo. “Quali valori, chiederebbe Thoreau, derivano da questo nuovo luogo? Immersi nella simulazione, dove viviamo e per cosa viviamo?”.

Se c’è una dipendenza, per Turkle, non è dalla tecnologia, ma dalle abitudini mentali che la tecnologia ci consente di avere. Le macchine, che abbiamo inventato per farci risparmiare tempo con le loro applicazioni, se lo stanno riprendendo tutto, e forse ancora di più.

Bibliografia

Bauman Z., Consuming Life, Polity Press, Cambridge 2007, trad.it. Consumo, dunque sono, Laterza, Bari 2010

Bauman Z., Danni collaterali, Laterza, Bari 2013

Borgna E., La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano 2011

Deloitte, Global Mobile Consumer Survey (2016), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/technology-media-telecommunications/GMCS_2016.pdf

Floridi L., La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano 2017 (ed. originale 2014)

Longo G.O., Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra cultura, Laterza, Bari 1998.

Mazzucchelli C., La solitudine del social networker, Delos Digital, 2014 (ebook)

[1] Un hikikomori (definito anche eremita postmoderno), termine legato alla cultura giapponese, è un giovane che vive volontariamente e totalmente isolato da ogni contesto sociale, senza alcun contatto con familiari o amici.

[2] Una interessante ricerca Deloitte del 2016 (Global Mobile Consumer Survey), condotta su oltre 51.000 persone in 32 paesi afferma che l’89% degli intervistati controlla il telefono entro un’ora dal risveglio, mentre l’81% lo controlla prima di andare a dormire e il 52% lo controlla di notte. Il 37% della popolazione italiana controlla il cellulare nel bel mezzo della notte per vedere che ore sono (20%), leggere i messaggi di WhatsApp (15%) e controllare le email (9%). In media, i possessori di smartphone controllano i loro dispositivi 47 volte al giorno, mentre i più giovani (da 18 a 24 anni) controllano il telefono 86 volte al giorno. Il 27% dei figli rimprovera ai genitori di essere sempre incollati al cellulare.

[3] ELIZA è un chatterbot (software per simulare una conversazione) scritto nel 1966 da Joseph Weizenbaum che finge di intrattenere un dialogo tra uno psicoterapeuta e un paziente, rispondendo al quest’ultimo con domande ottenute dalla riformulazione delle affermazioni del paziente stesso.

[4] Un cyborg, come è noto, è un organismo costituito da elementi artificiali (protesi meccaniche e/o elettroniche) innestati su un corpo umano.

[5] La FoMO (acronimo per l’espressione inglese Fear of missing out; letteralmente: “paura di essere tagliati fuori”) è una forma di ansia sociale, caratterizzata da un desiderio di rimanere continuamente in contatto con ciò che fanno gli altri e dalla paura di essere esclusi da un evento o da un contesto sociale. La FoMO può portare a una preoccupazione compulsiva che si possa perdere un’opportunità di interazione sociale. Fonte: Wikipedia.

Massimo Capponi è ricercatore Universitario Confermato all’Università di Perugia, insegna Informatica applicata all’educazione nel corso di laurea in Scienze dell’educazione.