Selah Lively, noto in Italia semplicemente con la sua qualifica di “giudice”, una volta riuscito ad emanciparsi da una modesta estrazione sociale, passando per vari lavori, anche per quello di avvocato, e diventato finalmente “Vostro Onore”, può realizzare il suo sogno di vendicarsi della natura che lo ha fermato ad un metro e cinquantotto di statura.

Se penso ad un giudice, a quegli uomini (tanti) e donne (poche) che la letteratura ha raffigurato come tale, il primo che mi viene in mente è quell’uomo represso ed insoddisfatto che infligge condanne, piuttosto che accertare la verità.

In tempi di suoni ed immagini, per la verità, più che ad una descrizione letteraria penso alle raffigurazioni musicali o visive di quei giudici. E non a caso piuttosto che al sig. Lively penso alla canzone di De Andrè. In quelle figure di giudici, descritte nei romanzi, nei gialli, nei film, nelle serie televisive, nelle canzoni, il tratto che più mi colpisce è il loro perenne indecisionismo, il risvolto interiore della necessità sociale di una decisione certa e condivisa.

Montaigne riflette su giuristi e giudici e nell’ultimo capitolo dei suoi Essais, il tredicesimo della terza parte (“De l’experience”): «quanti innocenti abbiamo conosciuto essere stati puniti senza colpa, dai giudici: e quanti ce ne sono stati che non ne abbiamo scoperti?» e da qui il ricordo di quelle antiche opinioni per cui «l’umana giustizia è foggiata sul modello della medicina, secondo la quale tutto ciò che è utile è anche giusto ed onesto» con la conclusione che «nessun giudice ha ancora, grazie a Dio, parlato a me in veste di giudice, per qualsiasi causa o mia o di terzi, o penale o civile.»

Atavica diffidenza verso i rappresentanti della giustizia terrena o meschina invidia verso un proprio simile che può giudicare? Diffidenza alimentata non solo dai malandrini, che comprensibilmente qualche motivo di astio verso i giudici lo nutrono, ma anche da chi in perfetta buona fede crede in una superiore giustizia divina.

Si può ricordare quanto già insegnato dalla Bibbia, nel libro di Daniele, con l’episodio di Susanna. Questa bella giovane viene molestata sessualmente, mentre fa il bagno nel giardino della sua casa coniugale, da due vecchi giudici che, essendo stati rifiutati dalla donna, si vendicano accusandola pubblicamente di adulterio. L’innocente viene salvata, dopo essere stata condannata a morte mediante lapidazione, dall’intervento del profeta Daniele, che nella circostanza adottata una raffinata ed antesignana tecnica del controesame processuale dei testi, facendoli cadere in contraddizione. Insomma, un antico antenato dell’avvocato Guido Guerrieri, l’eroe giudiziario ideato dallo scrittore Carofiglio che, prima di diventare senatore, è stato magistrato. Il falso dei giudici biblici viene svelato mediante una tecnica retorica che vorrebbe rivelare il carattere effimero ed aleatorio della giustizia terrena.

Il giudice Porfirij Petrovic di Dostoevskij sembra assolvere, o meglio non condannare lo studente assassino, ma solo perché sa, in cuor suo, che quell’imputato dovrà rispondere ad un tribunale divino e sconterà la “vera” pena, inflittagli dalla sua stessa coscienza.

Camilleri, lettore di romanzi “da grandi” sin dall’età di sette anni, ha incontrato centinaia di figure di giudici. Molte le ha dimenticate, altre gli sono rimaste impresse

«o perché mi erano simpatiche, o perché mi erano antipatiche, o perché ero restato del tutto affascinato dall’ingegnoso meccanismo del loro modo di ragionare, o perché mi avevano colpito per la loro perversione, o perché ne avevo apprezzato la voglia di conoscere fino in fondo le ragioni di colui contro il quale avrebbero emesso il giudizio.»

Voglia di conoscere, quella che dovrebbe animare il giudice, ma sempre piena di limiti. Non solo quelli dei cavilli della procedura penale, ma limiti ontologici, strutturali. Se Émile Zola con le sue considerazioni sul caso Dreyfuss ha ammonito i giudici dal non prestarsi ad operazioni politiche, Carlo Ginzburg, esaminando il processo Sofri, li diffida a non scrivere la storia.

Nel Crogiuolo di Arthur Miller, in quel testo di denuncia del maccartismo statunitense della metà del secolo scorso, il giudice Danforth si vanta di aver condotto alla forca settantadue persone. Inorgoglito dalle adulazioni del suo interlocutore afferma che le persone «non hanno nulla da temere se hanno la coscienza a posto.» Poi spiega che

«non esistono vie di mezzo, o uno è favorevole a questa corte o deve esserne considerato nemico; viviamo in un momento particolarmente difficile e ben definito; siamo lontani ormai da quello stadio crepuscolare in cui il male poteva confondersi con il bene, provocando smarrimento e confusione in questo nostro mondo; oggi, per grazia di Dio, il sole splende alto e chi non ha ragione di temere la luce, non può che rallegrarsene.»

I giudici devono decidere sui fatti, ma nella finzione letteraria, e forse non solo in quella, inevitabilmente giudicano le persone e, di riflesso, giudicano se stessi.

Quel meccanismo traslativo che sposta l’oggetto della decisione dal “fatto” al proprio “io interiore” è un ricorrente modello letterario. L’inafferrabilità del fatto, la necessità di inquadrarlo nella persona, l’inevitabile confronto con il proprio vissuto determina il carattere aleatorio della verità che si va ad affermare.

«Se c’è, cosa ne facciamo della verità?», si chiede l’anonimo magistrato che indaga sulla morte del suo collega cagliaritano nel romanzo “procedura” di Mannuzzu, anche lui, nella vita reale, prima magistrato, poi uomo politico e scrittore.

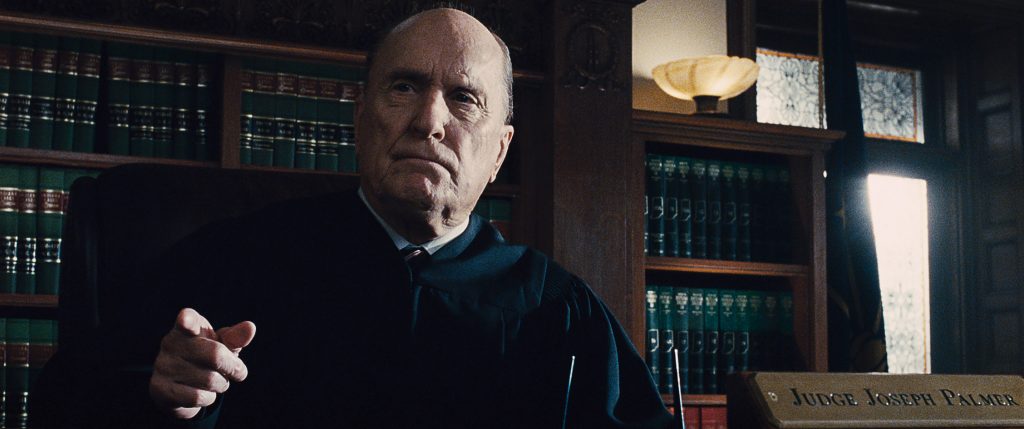

Tormenti vissuti sulla propria pelle, quelli che affliggono Dante Troisi nel suo “diario di un giudice”, dove descrive le miserie delle camere di consiglio di una giustizia, sempre inflessibile con i deboli e comprensiva con i potenti. Una giustizia disvelata, in cui “il mistero del processo” di Satta, le sue regole ermeneutiche, il finto e convenzionale unanimismo delle decisioni collegiali lascia il campo alla dignità della posizione minoritaria ed isolata, icasticamente raffigurata nel volto di Gian Maria Volontè. Nella trasposizione cinematografica del libro di Sciascia, in quelle “porte aperte” all’esterno, in quella voglia di luce rispetto al buio delle aule giudiziarie, in quell’implacabile richiesta collettiva, che viene imposta ai giudici dalla società, di infliggere la pena di morte al colpevole, in quel contesto giudiziario si verifica il ribaltamento di ruoli. Nel corso del processo non è l’imputato che viene giudicato, ma è il giudice, almeno quell’unico che non accetta il verdetto, che all’esito della causa diventa innocente.

Il giudice non è il carnefice ma arma l’esecutore. In quel dialogo tra “il giudice ed il suo boia” Dürrenmatt si chiede “chi arma chi” e si pone anche il dubbio se sia giusto condannare un imputato per un crimine che non ha mai commesso quando in realtà ne ha commesso un altro che non è stato risolto. La risposta è sempre e soltanto quella: l’impossibilità gnoseologica del processo di arrivare alla verità dei fatti.

Sempre ammesso che la verità esista e non si sia in presenza di una calunnia, quella stessa che ha condotto al “processo” Josef K. che un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, fu arrestato. I giudici, nella finzione letteraria, sono i depositari del “dubbio”, mentre i fatti vengono ricostruiti ed affermati nella loro “verità”, da altri soggetti professionali. In primo luogo, dagli investigatori privati, specialmente di origine statunitense ed anglosassone, tanto per intendersi e per limitarsi ai più famosi, siano questi di professione, come l’antesignano Dupin di Poe, il logico-deduttivo, nonché cocainomane, Sherlock Holmes di Doyle, il baffuto Poirot di Agatha Christie, il figlio d’arte Ellery Queen, il buongustaio studioso di orchidee Nero Wolfe, il rude Philip Marlowe, o divengano investigatori per diletto, come Miss Marple della già citata Christie, che ha trovato la sua trasposizione televisiva nella “signora in giallo” Jessica Fletcher, perspicace scrittrice del genere, o il cinico esteta Philo Vance del “maestro” Van Dine. I colpevoli li scoprono anche gli avvocati, come il mitico Perry Mason ed addirittura il prete Brown, incarnato televisivamente, ai tempi del bianco e nero, da Renato Rascel, poco tempo dopo un altro eroe televisivo sacerdotale dell’epoca, il nostro Padre Tobia.

Naturalmente anche l’Europa continentale ha i suoi eroi del genere, non solo il commissario Maigret ma anche l’ex comunista Pepe Carvalho di Montalban, tanto per limitarsi a due tra i più famosi e, per non dimenticare in Italia, il bolognese brigadiere Sarti, il solerte questurino De Vincenzi, il commissario Ambrosio e il suo omologo siciliano Montalbano.

Per scovare un giudice investigatore, solutore di casi, bisogna arrivare in Cina dove il giudice Dee, funzionario imperiale, non si sa quanto realmente esistito nella dinastia Tang, è stato immortalato nei suoi casi criminali dalla penna di Robert Van Gulik.

Eppure non si può dire che in Italia manchino rappresentazioni eroiche di giudici, ma sembrano più il riconoscimento di figure realmente esistite e tragicamente scomparse, piuttosto che creature di fantasia.

Forse ciò deriva dal fatto che in Italia tra il 1969 e il 1995 sono stati ben venticinque i magistrati italiani uccisi da organizzazioni criminali e terroristiche.

Nella rappresentazione letteraria e cinematografica, quindi, l’autorevolezza dei giudici non nasce dalla capacità di soluzione del caso, ma viene ravvisata, e contestualmente negata, nel solo riconoscimento del loro potere, a prescindere dalla fondatezza delle loro decisioni. Quanto più godono di potere, tanto più sono riconosciuti come giudici e resi distanti dalla società che li circonda. La separazione è il prezzo che devono pagare per poter giudicare gli altri. Ma quella scissione si interiorizza e li divide al loro interno. Nella lettera al suo giudice, Georges Simenon fa pronunciare al narratore la richiesta «Vorrei tanto che un uomo, un uomo solo, mi capisse. E desidererei che quell’uomo fosse lei.» Un giudice, distante dalla società, a cui si chiede capire l’amore e l’odio, la voglia di vita ed il senso di morte che quell’imputato ha provato nella commissione del crimine.

Per fortuna, è solo finzione quella che viene descritta nella letteratura. La realtà è un’altra storia. Forse.

Sergio Sottani è magistrato presso la Procura di Perugia. Con Alessandro Cannevale e Massimo Carloni ha pubblicato il romanzo Backstage (Einaudi, Torino 2006).